L’OEIL DE CYCLONES

AVRIL 2025

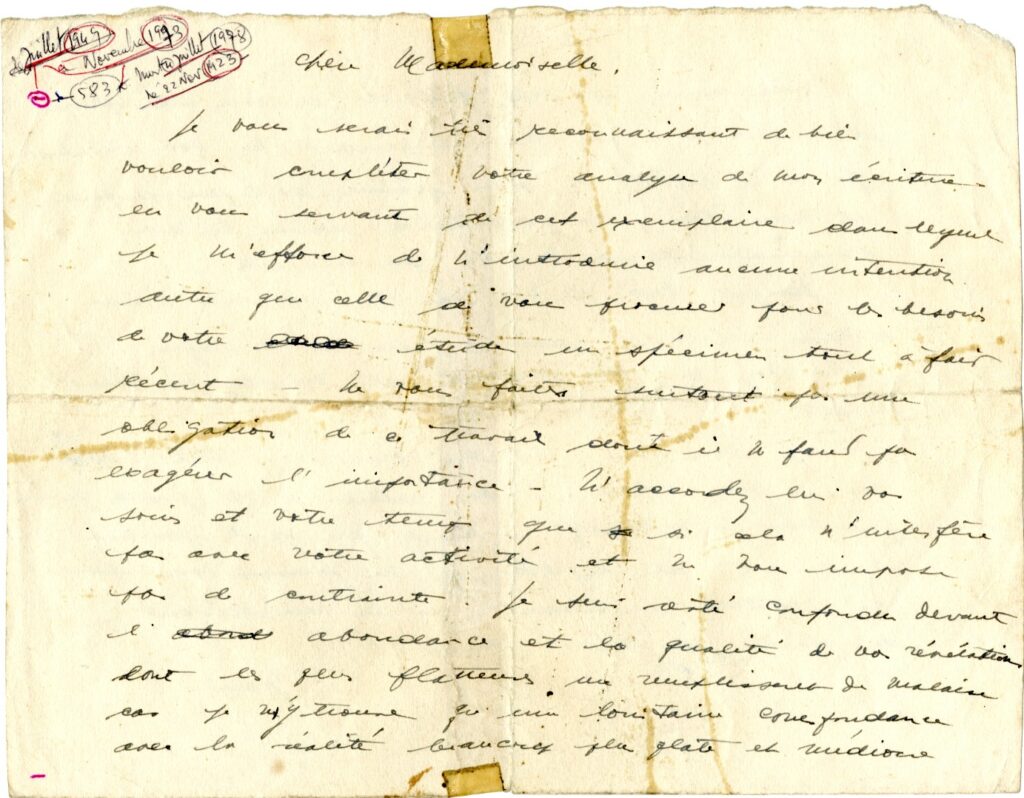

En 1949, Paul Cuvelier fait la connaissance d’une jeune vietnamienne résidant en France, venue dans la région de Lens pour y donner des conférences sur son pays natal, dont elle souhaite ardemment l’indépendance. Cette rencontre sera le point de départ d’une relation tumultueuse, dont nous avons la trace par l’intense correspondance que les amants échangèrent au cours de la décennie suivante, et même au-delà de leur rupture.

Récemment, Philippe Goddin et Martine Mergeay ont publié aux Impressions Nouvelles, un ouvrage basé sur les lettres de Paul à Huynh Yen, sous le titre « Le Mystère Paul Cuvelier ». L’ouvrage ne contient, à quelques exceptions près, que les lettres de Paul Cuvelier ; les lettres de Tạ Huynh Yen ayant été reprises par elle et détruites. L’ouvrage pourrait ainsi s’appeler « Le Mystère Tạ Huynh Yen » ! (Lire l’article à ce sujet sur notre site). La Fondation Paul Cuvelier a posé quelques question à Marcelino Truong, petit-neveu de Huynh Yen [1]:

1/ Elle rencontre Paul Cuvelier en Hainaut à la fin des années 40 et elle n’a que 18 ans. Que savez-vous de son enfance et adolescence au Vietnam ?

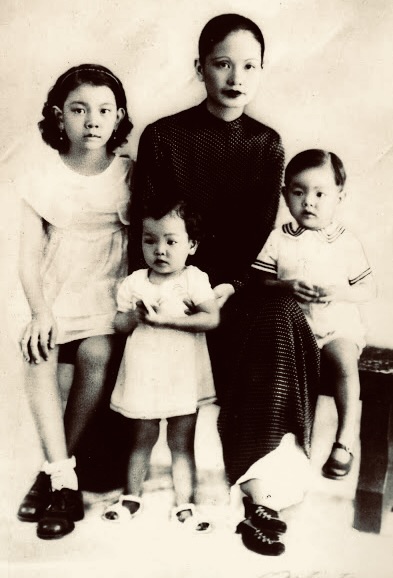

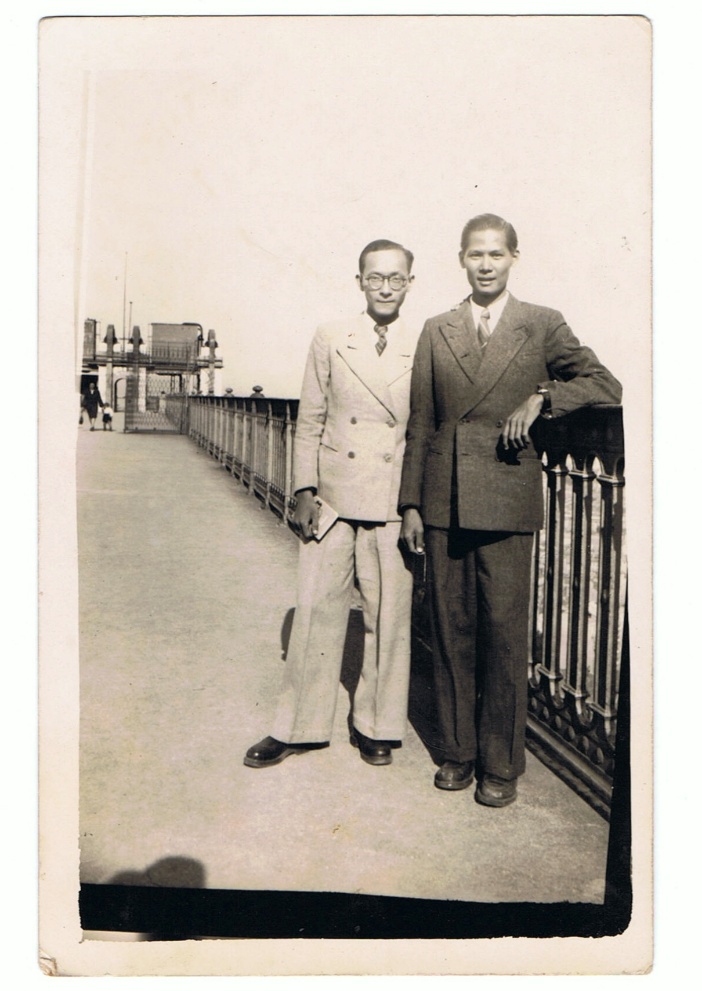

Tante Tạ Huynh Yen (1931-2004) appartenait à la génération de mon père, Truong Buu Khanh (1927-2012). Je ne l’ai vraiment rencontrée qu’en 1983 à Paris. J’avais 26 ans et je venais de me lancer sur le tard dans la vie d’artiste [2]. Lorsque j’habitais à Saigon (1961-63), j’ai certainement dû la croiser dans les réunions de famille, mais j’étais un enfant et elle, une jeune femme. J’entendais surtout parler de son frère Gaston Dong (1939-2023), dont les frasques de jeune photographe célibataire amusaient la famille, jusqu’à ce qu’il se range. C’était vraiment une autre époque, et une autre culture. Dans la société vietnamienne, on tolérait chez les hommes des comportements qui étaient proscrits pour les femmes. Celles-ci étaient censées être vertueuses, à plus forte raison avant le mariage. Je ne peux donc qu’imaginer son enfance et son adolescence, mais je pense qu’on ne sera pas très loin de la vérité.

|

|

|

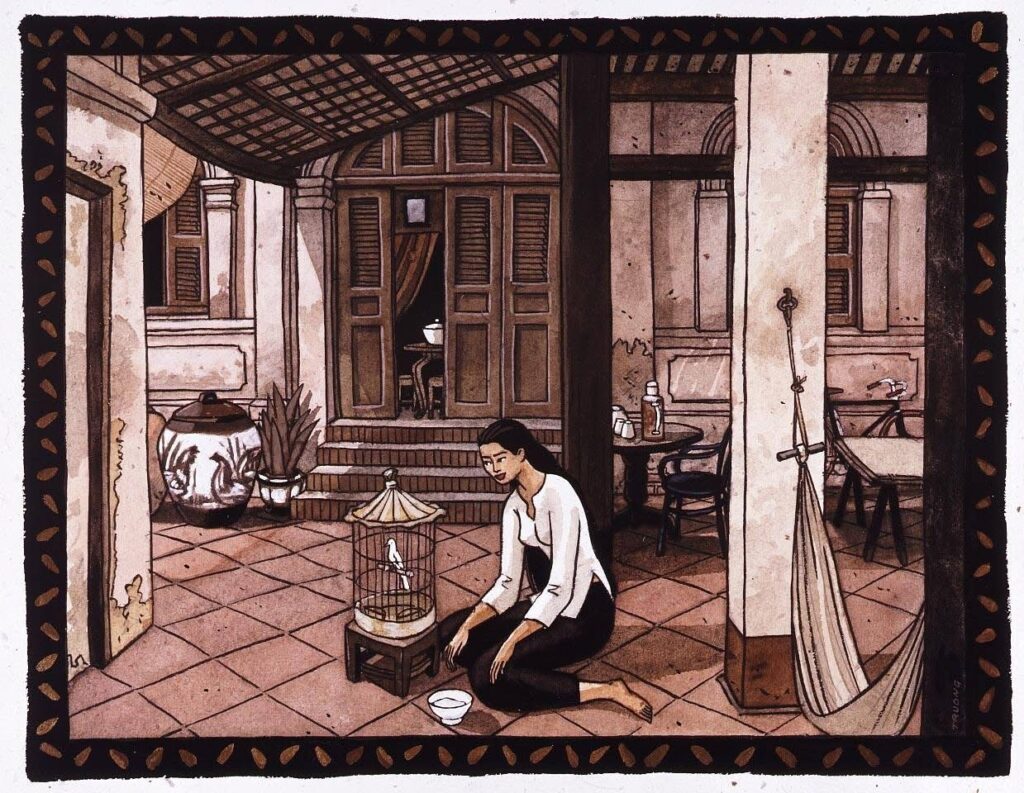

Le Dr Tạ Trung Quân (1906-1989), père de Huynh Yen – dans la famille, nous l’appelions « l’oncle dentiste » – était un des frères de ma grand-mère paternelle Tạ Huynh Lan (1909-1997). Ils étaient proches en âge et se fréquentaient, bien que mon grand-père instituteur, Truong Bũu Tấn ait eu un train de vie bien plus modeste. L’oncle dentiste Quân avait été envoyé au lycée français d’Alger en 1920, à l’âge de quatorze ans. L’Algérie faisait alors partie de l’Empire français. Il fit sa 4ème et sa 3ème à Alger, puis ses humanités (lycée) à Paris, où il commença des études de droit. À son retour en Cochinchine (pointe méridionale de l’Annam, à l’époque coloniale), il annonça qu’il voulait faire médecine afin d’être utile à son peuple, au grand dam de son père, Tạ Trung Võ (1867-1937). Võ, l’ancêtre fondateur du clan des Tạ Trung, avait été orfèvre, avant de devenir petit à petit propriétaire terrien dans le delta du Mékong.Quân fut mariée en 1928 à Mlle Khâu Thị Thể, âgée de 14 ans, orpheline depuis l’âge de sept ans. Celle-ci venait aussi d’une famille d’orfèvres. Elle le suivit à Ha Nội, où il commença ses études de médecine. Ils y eurent quatre enfants. L’aînée mourut malheureusement en bas âge. Huynh Yen (Hirondelle jaune) vint ensuite. Le troisième fut un garçon nommé Hiền(Doux), qui hélas décéda très jeune. Une petite fille, Kim Yen (Hirondelle d’or) , naquit aussi à Hà Nội. Après la mort de son fils, Quân confia sa femme et ses deux filles à ses parents à Trà Vinh, pour poursuivre des études de stomatologie à Paris. Trà Vinh est une ville rurale du delta de Cochinchine, où était établi le clan familial des Tạ Trung.Huynh Yen disait que cette période avait été la plus heureuse de sa vie, entourée de ses cousins au sein de la grande famille élargie, malgré la mort prématurée de sa petite sœur Kim Yen.Mon père aussi parlait souvent des vacances à Trà Vinh, chez les grands-parents comme d’un paradis perdu.

|

|

|

|

En 1938, Quân fut le premier médecin de Cochinchine à ouvrir un cabinet dentaire équipé à l’occidentale en plein centre de Saigon, au 104-209 boulevard Charner, aujourd’hui boulevard Nguyễn Huệ, au-dessus du célèbre passage Éden. Cette galerie marchande, s’ouvrant sur la rue Catinat, avait son cinéma ÉDEN, chanté par Marguerite Duras. Le cabinet du Dr Quân attirait la bourgeoise saïgonaise aisée. Il avait pris sa femme comme assistante. L’oncle dentiste, sans doute bon père de famille, aimait les belles voitures, le poker et les jolies créatures. Mon père disait de lui, sans méchanceté, que son oncle Quân était « noceur ». Aujourd’hui, on le dirait « fêtard », ou bon vivant. Jeune homme à Paris, il était très élégant, arborant un nœud papillon sur de nombreuses photos. Probablement très séducteur

|

|

|

Tante Huynh Yen eut certainement une enfance bourgeoise, entourée de domestiques, fréquentant les meilleures écoles comme le très chic Couvent des oiseaux de Đà Lạt, ne manquant de rien sauf de liberté, et peut-être aussi d’affection. Oui, probablement ses parents ne lui accordèrent ils pas toute l’attention qu’elle aurait souhaitée. Connaissant Huynh Yen et son caractère indomptable, celle-ci dut se sentir à l’étroit dans le corset moral confucéen emprisonnant les jeunes filles de son milieu social, élevée de surcroît dans une famille catholique. Les catholiques vietnamiens prônent des codes de conduite assez stricts, surtout pour leurs jeunes débutantes. On la destinait certainement au mariage avec un jeune homme d’une famille respectable, vietnamienne bien entendu, les mariages mixtes étant rarissimes.

C’était certainement une jeune fille sensible, raffinée – peut-être un peu princesse – venant d’un milieu privilégié. Huynh Yen était très intelligente, mais hélas, à cette époque, les jeunes filles étaient le plus souvent tenues à l’écart des études supérieures. On voulait avant tout les marier. J’ignore par quel moyen elle sut convaincre ses parents de l’autoriser à partir à l’étranger, en France. C’était très rare, ce genre d’entorse. Probablement mon père Khanh, étudiant en Sorbonne et ses deux frères Điện et Lâm, inscrits à l’Université catholique de Louvain, ainsi que deux cousins proches Lý Chanh Trung et Đức, aussi en Belgique, avaient-ils juré de veiller sur elle. Visiblement, ces cousins ne purent faire obstacle à la liaison entre Huynh Yen et Paul Cuvelier.

Ma cousine Maya, fille aînée de Huynh Yen, dit ceci :« Elle a rencontré Paul Cuvelier en 1949 chez Marie Vos, qui était la correspondante d’oncle Điện et d’oncle Lâm, et une proche amie de la famille Cuvelier. La famille catholique de Paul lui fit bon accueil, particulièrement la maman. Et leur mariage fût prévu à deux reprises. Mais comme on le sait, le mariage n’eut jamais lieu. La jeune Vietnamienne ressentait sans doute de l’appréhension à l’idée d’être mariée et donc dépendante d’un homme, un artiste en plus, sensible à la beauté féminine, ce qui pouvait la renvoyer à la jalousie dont avait toujours souffert sa mère. »Initialement, Huynh Yen vint en France en 1947 pour passer son baccalauréat en étant pensionnaire au Couvent des oiseaux à Paris. Peut-être ses parents voulurent-ils l’éloigner ainsi de la guerre qui avait commencé en Indochine? Munie de son bac, elle s’inscrit en pharma’ à Montpellier.

-

- 2/ Il semble que son attachement à son pays d’origine ait été très fort et qu’elle militait pour l’indépendance de son pays. Quelle fut la place de la culture française et de la religion catholique dans son éducation ? Quel type d’établissement était le Couvent des Oiseaux?

Dans les familles vietnamiennes instruites ou bourgeoises, l’usage du français était une marque de distinction, d’éducation. On envoyait en Europe les garçons doués pour les études. Mon père et ses cousins avaient fait leurs études secondaires dans une école catholique renommée de Huế, l’Institut de La Providence. Cet établissement était dirigé par la Société des Missions étrangères de Paris (MEP). En 1948, munis d’une bourse d’études, revêtus des costumes trop large de leurs pères, ils embarquèrent tous ensemble sur le paquebot les conduisant de Saigon à Marseille.

L’oncle dentiste gagnait bien sa vie, mais il n’allait pas de soi que sa fille s’envole à 12 000 km du Vietnam, risquant ainsi de compromettre ses chances de faire un beau mariage. Au Vietnam de cette époque – les années 1940-1950 – l’autorité parentale était absolue. Le confucianisme ambiant n’accordait aucune autonomie aux femmes. Le patriarche régnait en maître sur son clan. Seules les femmes mariées pouvaient régner en coulisse, en tenant par exemple les cordons de la bourse.L’oncle-dentiste était catholique. Je me souviens vaguement du mariage de son fils Gaston Dong en la cathédrale de Saigon en 1963. Cependant je m’aventure à dire que le catholicisme de l’oncle Quân était peut-être simplement un outil d’intégration au sein de la bourgeoisie coloniale. Je peux me tromper. Mon père avait une foi catholique très sincère et donc très exigeante, et même une rigueur presque janséniste, lui, mais le côté « noceur » de son cousin me fait douter de la profondeur de sa pratique religieuse. Le Couvent des oiseaux était une école catholique de jeunes filles très réputée, créée en 1935 par l’impératrice Nam Phuong, épouse de l’empereur Bảo Đại. Elle se trouvait à Đà Lạt, station climatique dans les hauts plateaux du Centre, où l’on pouvait échapper à la chaleur torride de Saigon. Cet établissement très chic et probablement assez snob accueillait les jeunes filles de bonne famille européennes ou vietnamiennes. Une éducation aristocratique et confucéenne enserraient les jeunes filles dans un solide harnais de conventions. J’ai quelque difficulté à imaginer dans cette boîte catho huppée l’excentrique Huynh Yen que j’ai connue. Elle devait y ronger son frein. Je pense que ma tante Huynh Yen, comme bien des jeunes gens de sa génération – celle des guerres d’Indochine (1945-54), et du Vietnam (1959-1975) – fut en révolte avec son milieu assez conformiste. Pendant les deux conflits d’Indochine, nombreux furent ceux qui rejoignirent le maquis de l’Oncle Hồ en rêvant de chasser les colonialistes et d’arracher ainsi l’indépendance, mais chez certains d’entre eux, issus de la bourgeoisie vietnamienne, ce choix comportait un élément de défi, de rejet de leur milieu d’origine, jugé trop bourgeois et conventionnel. Pour certains, ce choix peut être interprété comme un sursaut de révolte contre le père, le patriarche tout puissant du modèle confucéen. L’ironie est qu’en tournant le dos au père biologique, la jeunesse révoltée se rangea sous la bannière d’une autre figure paternelle ou avunculaire, un homme déjà mûr aux traits de lettré barbichu, Bac (Oncle) Ho. La jeunesse souvent aime l’aventure et méprise le confort bourgeois. Elle est romantique. Elle se laisse griser par l’épopée des révolutions. Les mouvements révolutionnaires de gauche, comme de ceux de droite, exploitent ses élans romantiques.

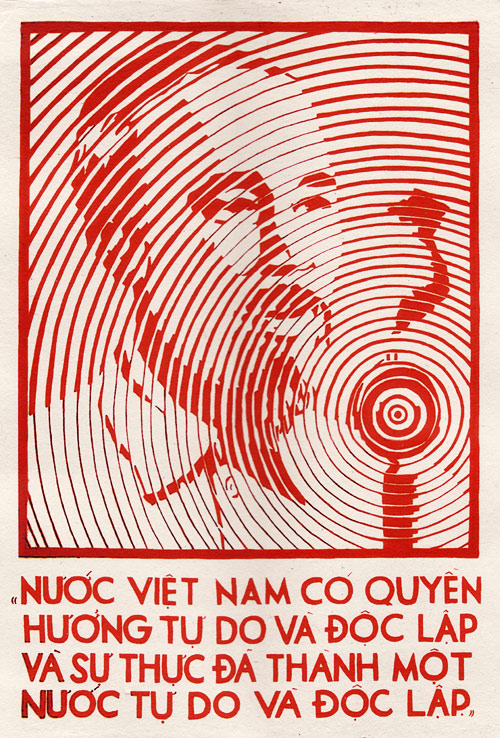

Il en fut probablement de même pour Huynh Yen. Les communistes ne se contentaient pas de réclamer l’indépendance. Ils dénonçaient également les injustices de la société vietnamienne, jugée obscurantiste et féodale. Ils prônaient l’émancipation et l’égalité de la femme. Voilà qui n’était certainement pas au programme de la société traditionnelle vietnamienne, plutôt conservatrice. Il était tentant pour Huynh Yen de s’affranchir en sympathisant avec cette chapelle. Il y avait dans notre famille élargie une large palette de tendances politiques. Certaines tantes, oncles ou cousins étaient plus libéraux ou progressistes que d’autres. Je pense que ma tante s’était assez facilement rangée dans leur camp. Lycéenne déjà elle faisait partie de l’Union des Etudiants Vietnamiens de France, organisation pro Vietminh, dont elle devint la présidente et milita pour l’indépendance. [3]

Un des cousins de mon père – Lý Chanh Trung – était étudiant en philosophie à l’université catholique de Louvain, tandis que les deux frères de mon père, Điện et Lâm, étudiaient les sciences politiques et l’histoire. Tante Huynh Yen devait avoir des affinités avec ses cousins Trung et Lâm, tous deux plutôt progressistes. Il est très probable qu’elle les ait beaucoup fréquentés lors de ses séjours en Belgique.En 1975, son cousin Lý Chanh Trung révélera au grand jour son appartenance au FNL dont il avait été un membre clandestin pendant la guerre du Vietnam. Quant à mon oncle Lâm, professeur d’histoire à l’université de Yale puis de Hawaii, il militera contre l’engagement américain au Vietnam et ne cachera pas dans ses publications son anti-impérialisme et son empathie pour le FNL.En revanche, Gaston Dong, le frère de Huynh Yen fuira le Vietnam communiste avec les boat people et parviendra à se réfugier aux États-Unis. Ces trajectoires si différentes témoignent des fractures politiques divisant de nombreuses familles vietnamiennes.Pendant la guerre du Vietnam (1959-1975), l’Occident fut souvent plus indulgent avec le régime socialiste de Hà Nội, pourtant clairement stalinien et maoïste, qu’avec celui de Saigon, considéré comme étant un vassal réactionnaire et corrompu des États-Unis. L’élite intellectuelle occidentale était majoritairement de gauche. Face à la guerre du Vietnam, cette élite pensait bien faire en prenant la défense du faible contre le fort, des lilliputiens contre Gulliver. Je pense que Huynh Yen adhéra aux postures anti-impérialistes et pacifistes des intellectuels français.

3/ La première rencontre avec Paul se fait sur fond d’analyse graphologique ! Était-elle toujours intéressée par ce type d’approche quand tu l’as rencontrée ? Tu évoquais un traité d’astrologie.

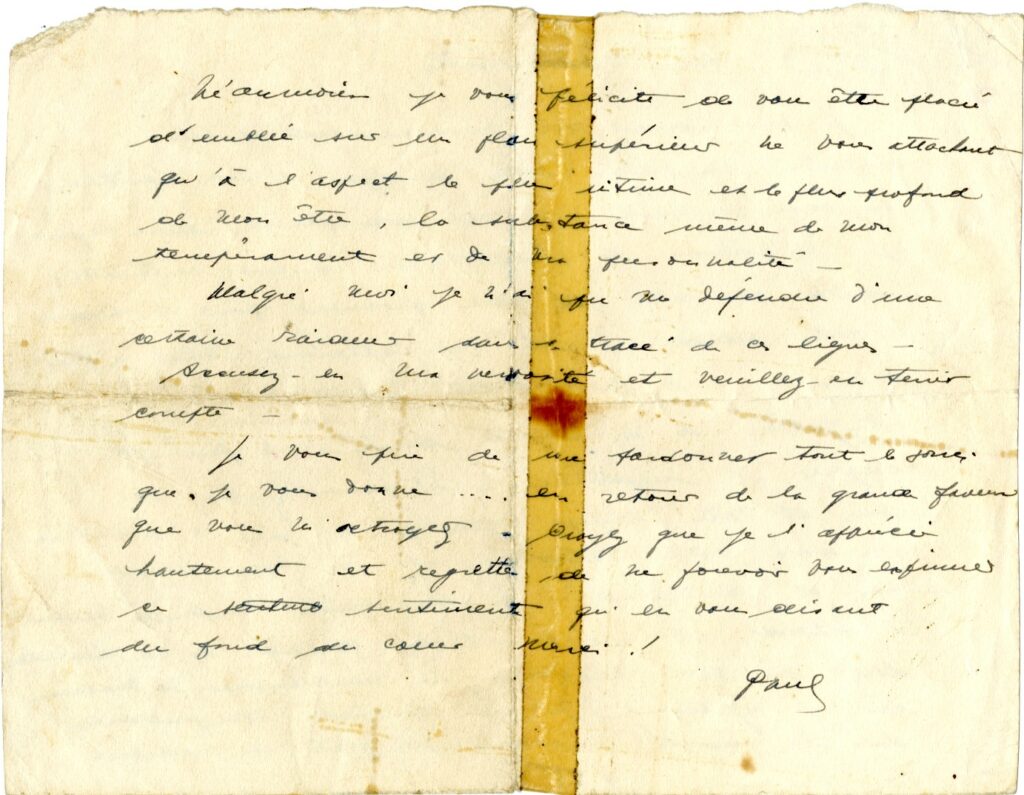

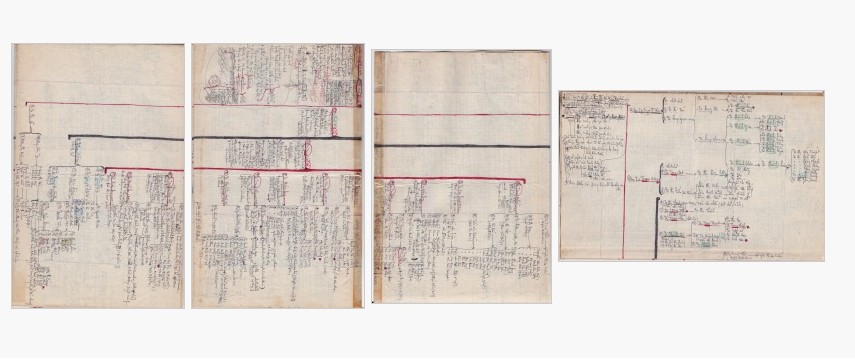

J’ignorais que tante Huynh Yen s’intéressât à la graphologie. Ce serait intéressant de soumettre son écriture à un graphologue. C’est faisable, car je possède quelques lettres de sa main, ainsi qu’un arbre généalogique manuscrit qu’elle réalisa avec minutie. Ce document, s’étalant sur plusieurs pages A3 scotchées ensemble, me permettant encore aujourd’hui de me repérer au sein du clan. Elle m’offrit aussi un traité d’astrologie dont elle était l’auteur [4] , mais je ne pouvais pas l’apprécier à sa juste valeur, car n’ai jamais prêté beaucoup d’attention à l’astrologie. Au Vietnam, il est fréquent de consulter des oracles et d’avoir recours à des géomanciens. On peut y voir de la superstition, mais ce sont en tout cas des pratiques très anciennes et largement ancrées en Asie.

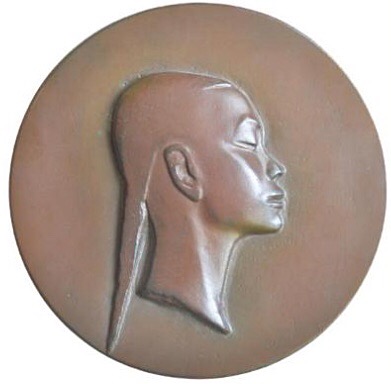

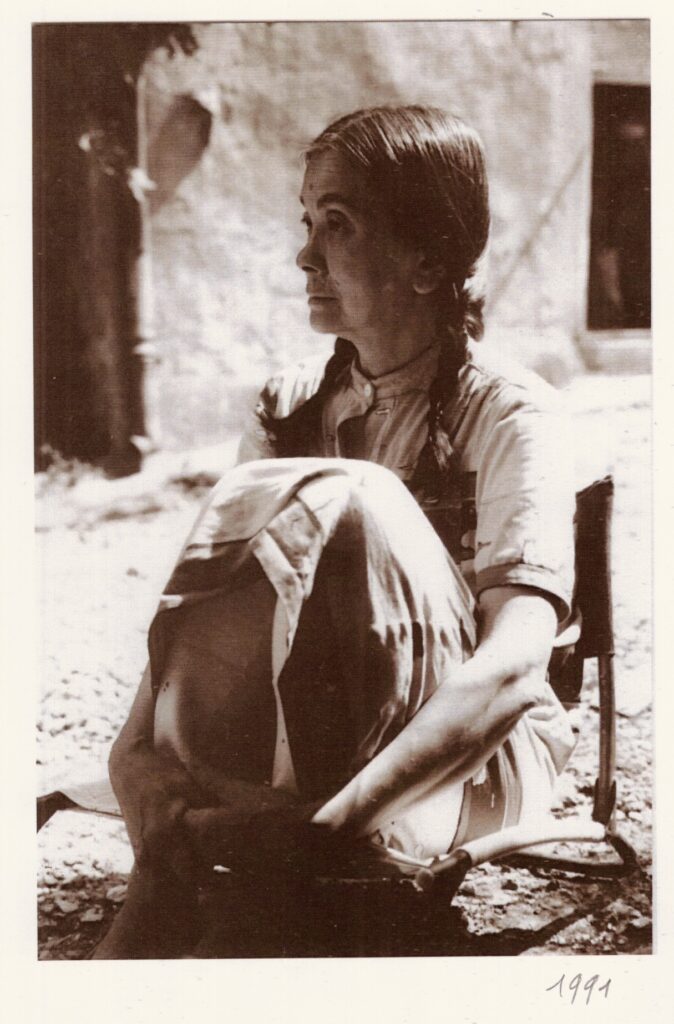

Tournant le dos au catholicisme du Couvent des oiseaux, Huynh Yen lui préférait, je crois, les religions anciennes, préchrétiennes. Ses deux filles portent des prénoms de divinités du panthéon hindouiste : Maya (1962) et Shakti (1965).On imaginait aisément Huynh Yen fascinée par l’ésotérisme, l’occulte, les mondes parallèles. Quand j’ai connu ma tante dans les années 80, elle avait l’allure d’une magicienne chamaniste ou d’une voyante de conte asiatique. Ses cheveux étaient tirés et serrés en de petites tresses lui donnant un air de Tibétaine. Elle arborait au front une tache rouge en forme d’amande. Je ne sais pas quelle signification elle attribuait à ce signe. Son visage était fin et un peu anguleux. Son corps était très mince, presque émacié. Hugo Pratt aurait aimé ce personnage semblant venir des lointaines steppes d’Asie. C’était une femme très anticonformiste. C’était une originale et même une excentrique.

-

- 4/ Si elle aimait analyser les traits d’écriture, quel était son intérêt pour les arts plastiques ? Lesquels ?

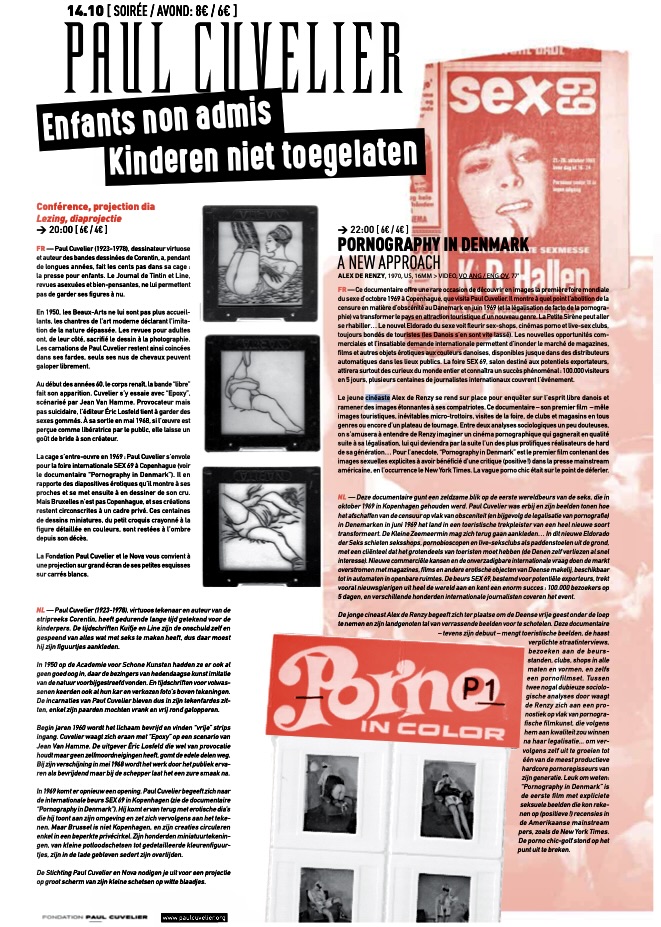

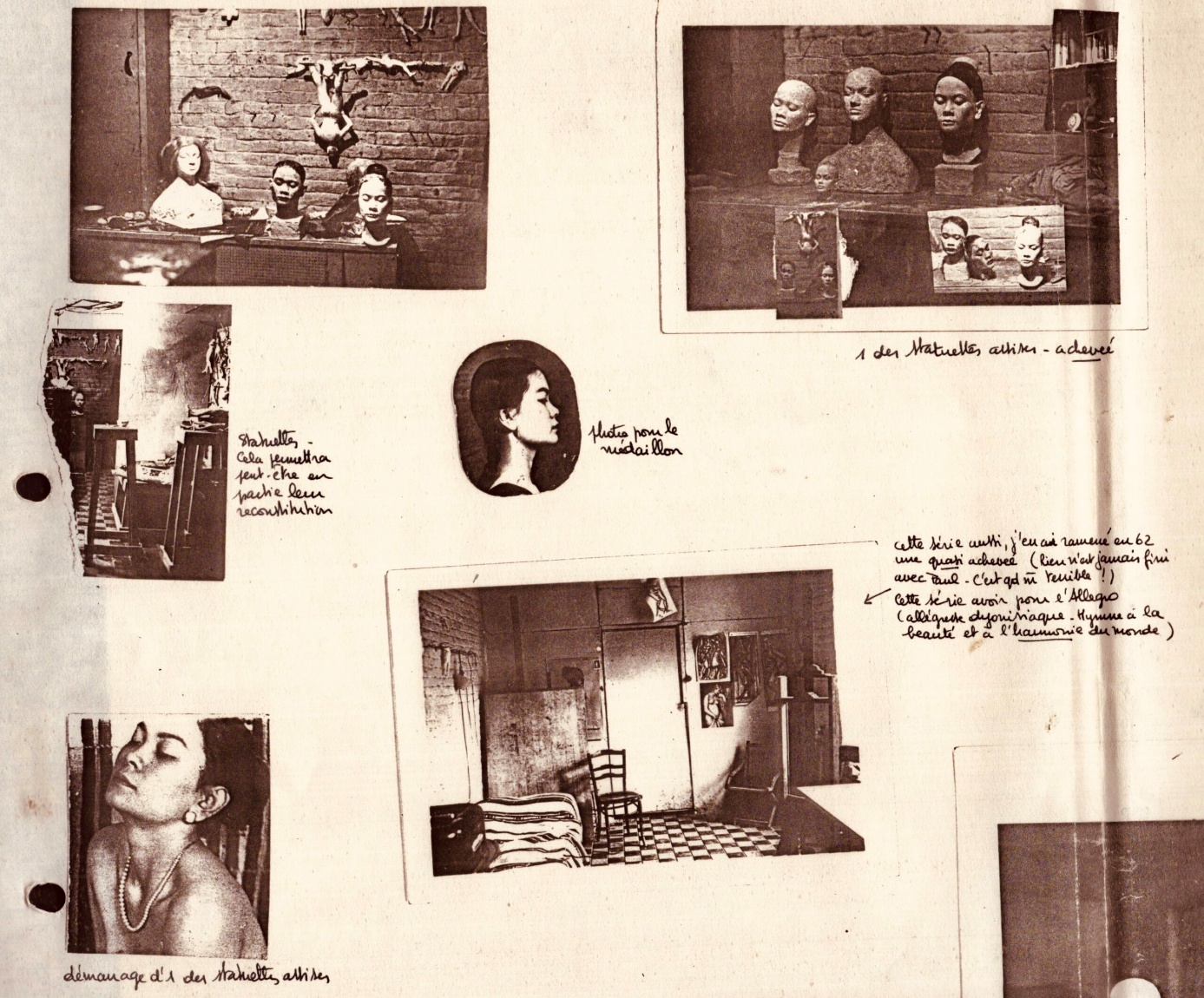

Huynh Yen était certainement passionnée par la littérature, les arts et le cinéma. Le goût des arts et de la littérature fait partie des choses que les lettrés asiatiques se doivent de cultiver. Elle appartenait à ce milieu. Elle s’intéressait à tous les arts, avec peut-être une prédilection pour le cinéma. J’ajoute que sa fille aînée, ma cousine Maya (1962) est diplômée de l’école de cinéma, la FÉMIS. Maya aujourd’hui s’est spécialisée dans le casting. Sa sœur Shakti, après une maîtrise de sociologie sur Bourdieu, travailla un temps comme maquilleuse de cinéma, avant d’intégrer la fonction publique. Les parrains de ses filles sont artistes-peintres : l’anglais Michael Weston (1943..) et le peintre, dessinateur, graveur et sculpteur Pierre Antoniucci (1943-).Hùynh Yen avait surtout fréquenté assidûment et passionnément des jours durant la Cinémathèque française de la rue d’Ulm à l’époque d’Henri Langlois. Elle y a rencontré nombre de ses amis comme Jacques Robiolles, Jean François Rabain, Melvin Van Peebles ou encore Guy de Bosschère ou Alioune Diop de « Présence Africaine ». Elle suivit les cours de théâtre de Maria Casarès, tout cela parallèlement à ses études de pharmacie. Ce goût pour le cinéma chez ma tante est peut-être né à Saigon, une ville où les salles de cinémas étaient nombreuses et fréquentées. N’oublions pas que l’appartement familial se trouvait au-dessus du cinéma Éden de la rue Catinat. L’Éden cinéma est le titre d’un livre (Mercure de France, 1971), puis d’une pièce de théâtre de Marguerite Duras. La liaison amoureuse – très sensuelle – de Huynh Yen et Paul Cuvelier rappelle d’ailleurs celle de la jeune Marguerite Donnadieu avec son amant chinois, racontée dans L’Amant. Cette sensualité affichée était chez l’une et l’autre un défi lancé au carcan moraliste pesant sur les femmes de la société indochinoise.

|

|

|

|

|

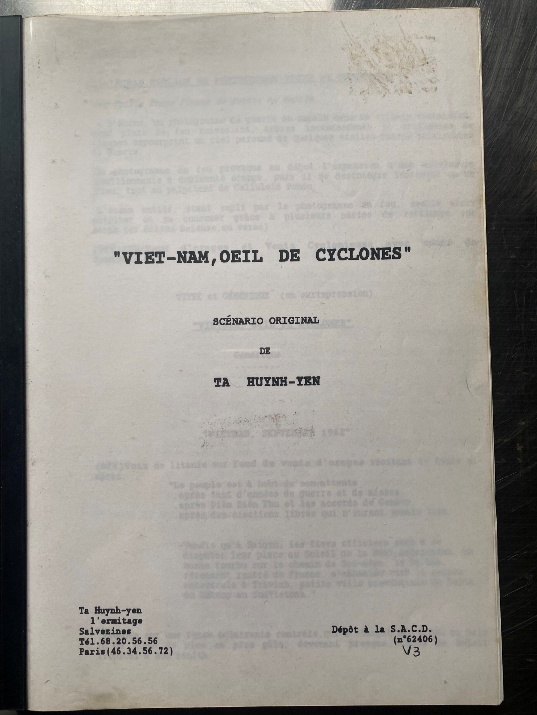

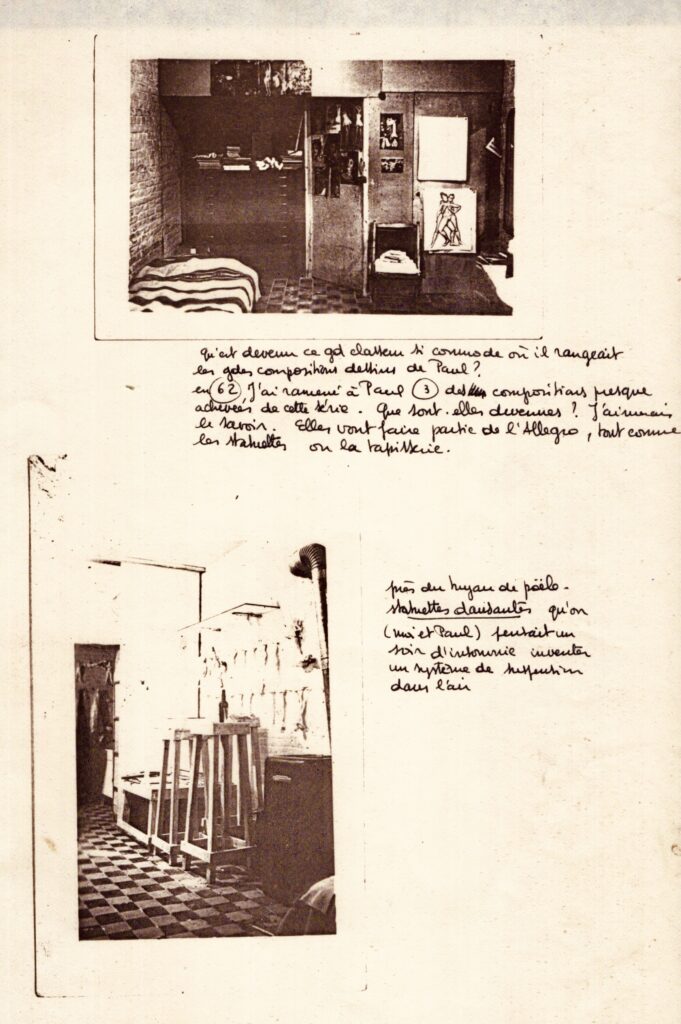

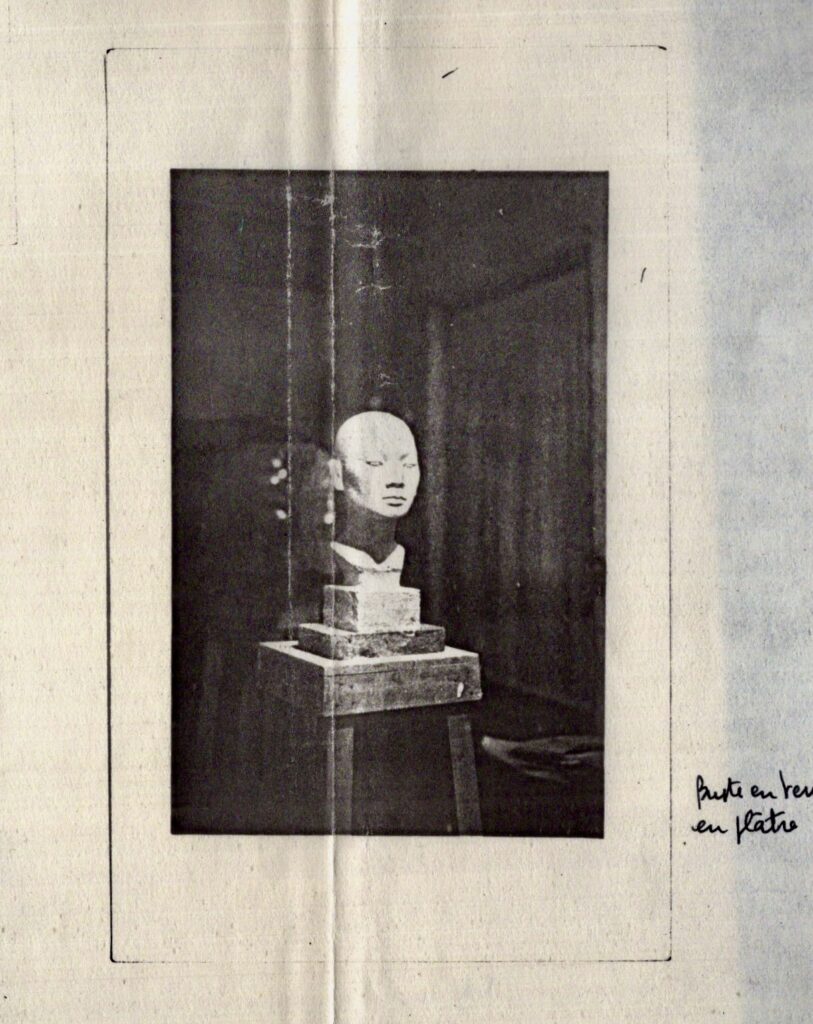

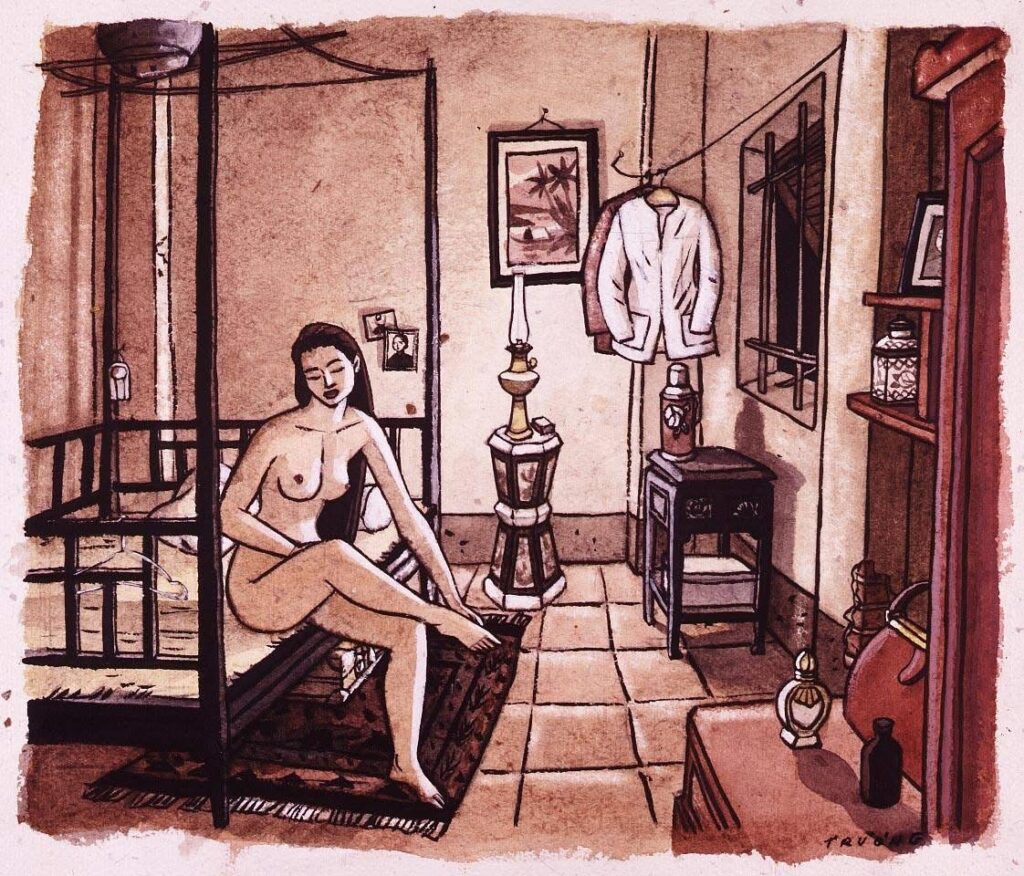

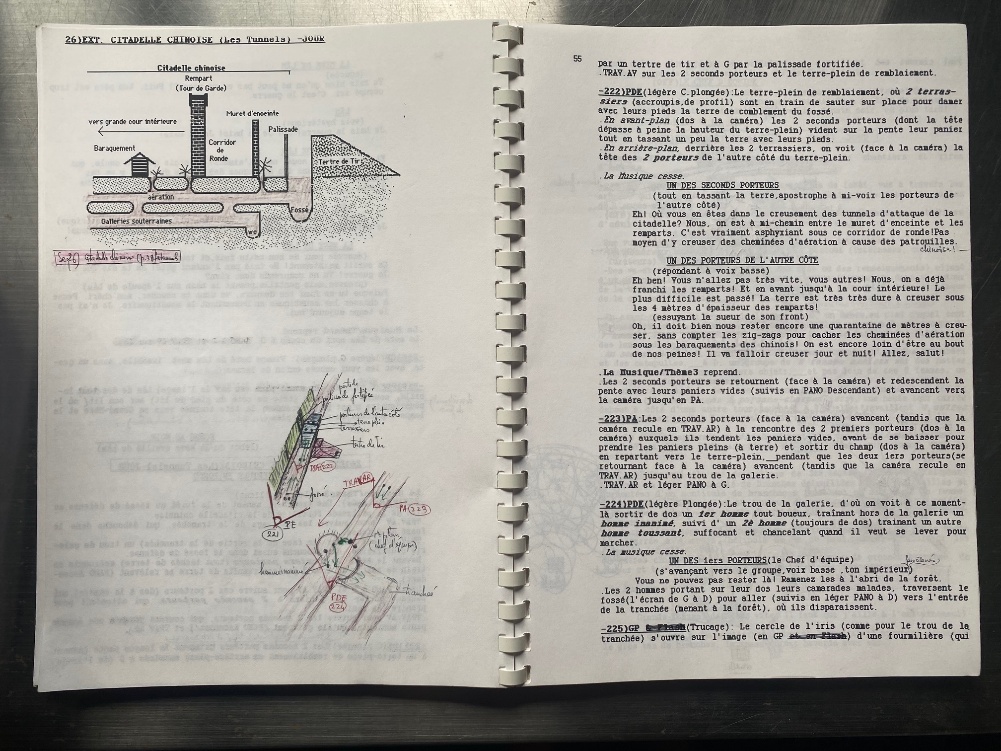

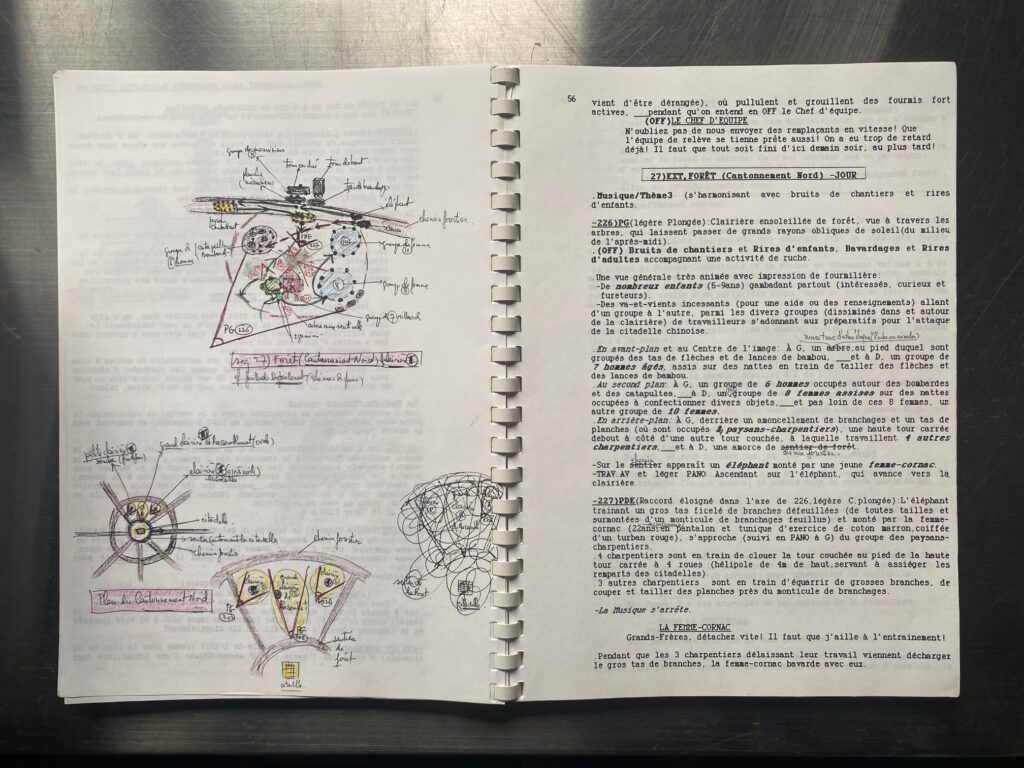

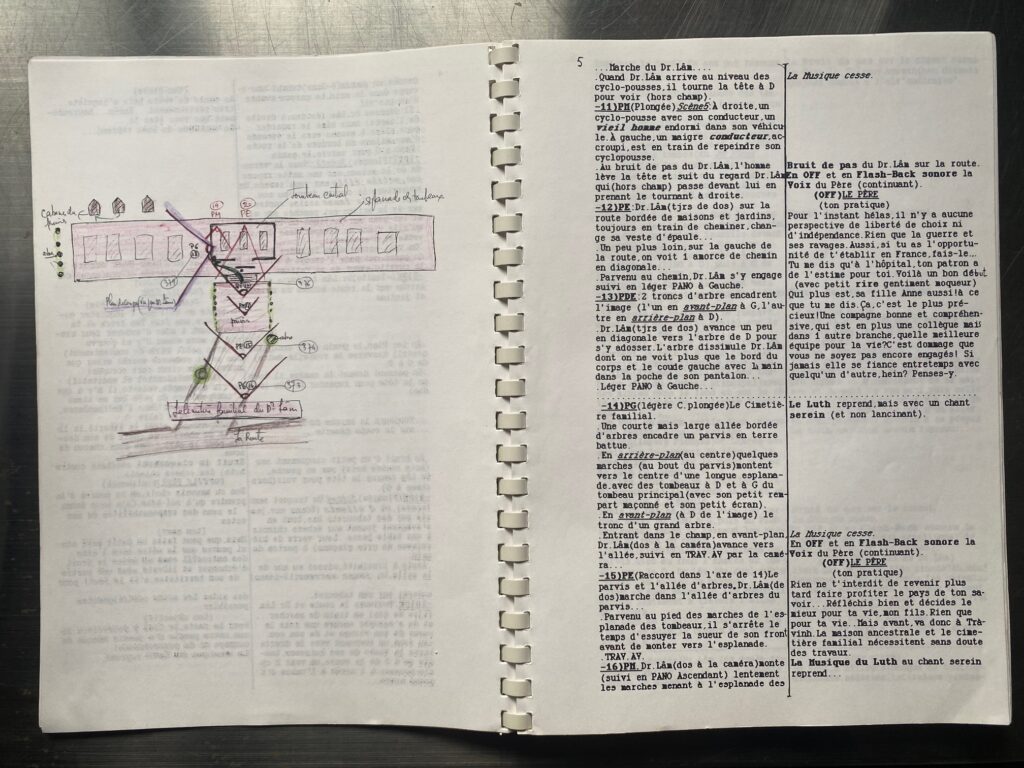

J’ai encore ma possession un scénario de film écrit de sa main. Il compte quatre-vingt pages. C’est un scénario qu’elle avait intitulé Vietnam, œil de cyclones. Il fut très certainement écrit plusieurs années après les voyages que Huynh Yen fit au Vietnam en 1967 et en 1972. Dans le synopsis de onze pages accompagnant le scénario, elle précise qu’arrivée en France en 1947, elle fréquentait assidûment la Cinémathèque, alors située rue d’Ulm, dans le Quartier latin. J’ai rencontré Huynh Yen en 1984 à Paris. Elle était venue me rendre visite dans mon petit studio niché dans une cour du Marais. Je venais de prendre une décision assez difficile, celle de tourner le dos à mes diplômes et concours (Sciences Po Paris, Service Public et une agrégation d’anglais de la Sorbonne), pour me lancer dans la vie d’artiste. À vingt-cinq ans, je repartais presque à zéro. J’apprenais un nouveau métier en autodidacte. Elle tenait à me conforter dans l’idée que j’avais fait le bon choix. Elle m’apporta son soutien avec une certaine ferveur. Comme la fée marraine des contes, était venue pour me donner sa bénédiction. Ma tante Huynh Yen connaissait bien la pression qu’exercent les parents vietnamiens sur leurs enfants doués pour les études. Elle connaissait bien mon père. Il était très respecté dans le clan familial, mais elle le jugeait trop rigoriste. C’était dû à sa position d’aîné, disait-elle. En effet, dans la tradition vietnamienne confucéenne, l’aîné d’une fratrie avait la charge de l’éducation de ses frères. C’était une obligation que mon père avait prise au sérieux, bien qu’elle lui pesât. Étudiant, il avait dû veiller sur ses frères. Ceux-ci disaient de lui qu’il pouvait être très exigeant, voire sévère. Mon père Truong Buu Khanh (1927-2012) était un homme très instruit. Il m’avait orienté vers Sciences Po après mon Bac, car il avait rêvé que j’intègre ensuite l’ÉNA et que je devienne haut fonctionnaire comme il l’avait été, et comme le furent au moins trois de ses oncles au Vietnam. Dans le monde sino-vietnamien d’autrefois, rien de plus noble que le service de l’État. Il m’avait fallu un certain courage pour aller à l’encontre de ses souhaits. J’ai apprécié le soutien de tante Huynh Yen, car j’étais taraudé par le doute et mes débuts dans le monde de la BD et de l’illustration furent difficiles et remplis d’angoisse. Ce n’est pas un milieu très tendre.Quelques mois plus tard, tante Huynh Yen revint sonner à ma porte. Elle tenait à me montrer une série de clichés d’œuvres érotiques de Cuvelier, montées en diapositives. Il s’agissait de l’enfer de Cuvelier. Il y avait là des dessins très sensuels et finement érotiques, mais aussi des choses très grivoises, des commandes très osées de clients au goût très … flamand. Huynh Yen avait clairement un penchant pour la transgression [5]

.

Traditionnellement, la femme vietnamienne de la bourgeoisie se doit d’être toujours très « convenable ». Le nu artistique doit la faire rougir. Le nu en peinture ou en sculpture est d’ailleurs quasi inconnu dans l’art traditionnel sino-vietnamien. Le nu artistique est un apport occidental. Le corps est mal aimé dans la culture des élites sino-vietnamiennes. L’habillement traditionnel sino-vietnamien était ample, dissimulant les formes. Pas de décolletés, mais au contraire des cols boutonnés au ras du cou. L’érotisme existait, mais il se pratiquait dans de discrètes alcôves. Les images érotiques se vendaient sous le manteau. Aucune contorsion tantrique dans l’art ou la statuaire sino-vietnamienne classique ! Il ne faut pas s’attendre à trouver des Apsaras légèrement vêtues dans les pagodes et temples de la civilisation chinoise.

-

- 5/ Ta Huynh Yen fit des études de pharmacie en France. Était-ce une demande de son père ? Est-ce qu’elle pratiquait aussi une médecine orientale ?

Ce choix avait probablement été fortement influencé par sa famille. Pharmacienne était le métier exercé par bien des femmes de la bourgeoise saïgonaise. J’ignore si ma tante pratiquait la médecine orientale, mais elle devait certainement s’y intéresser. Je l’imagine aisément passionnée par la pharmacopée d’Asie. Je l’imagine mal en pharmacienne, en revanche.

-

- 6/ Ta Huynh Yen était-elle isolée en France vis à vis de sa famille où avait-elle des relais ? Lesquels ? Paul les a-t-il rencontrés ? (certains sont-ils toujours en vie ??).

Je ne sais quelles furent ses relations avec sa famille restée au Vietnam. Je ne pense pas que Cuvelier ait rencontré la famille de Huynh Yen. Je ne sais pas si les cousins de Huynh Yen étudiant à Louvain le rencontrèrent. Mon père, étudiant à Paris, se rendit plusieurs fois en Belgique pour rendre visite à ses deux frères et aux cousins Trung et Đức. Il fut hébergé chez Mme Vos, lui aussi, mais il ne rencontra pas Paul Cuvelier. Mon père disait qu’un jour, de retour à Saigon après son séjour européen, Huynh Yen se serait jetée par la fenêtre du cabinet médical de son père, boulevard Nguyễn Huệ. D’après lui, ce geste de désespoir aurait été sans doute été une réaction au refus des parents de Huynh Yen d’accepter un mariage avec Paul Cuvelier. Mon père disait que Huynh Yen, ayant survécu à cette tentative de suicide, aurait été néanmoins très marquée. Je n’ai jamais pu faire confirmer ce drame, ni cette hypothèse. Huynh Yen était en tout cas très attachée à sa famille et au clan, car en 1967 elle fit un voyage au Vietnam après vingt ans d’absence. Elle resta plusieurs mois à Saigon et entreprit d’établir un arbre généalogique très précis, entièrement tracé au stylo-bille fin, auquel je me réfère souvent. Sur ce document manuscrit elle consigna absolument tous les membres du clan depuis le 19e siècle et même avant, affirmant que notre clan – celui de ma grand-mère paternelle, Tạ Huynh Lan, (tante N°12)- descendait d’un mandarin militaire chinois ayant fui la Chine au XVIIIe siècle, les Mandchous ayant renversé la dynastie des Ming à laquelle cet ancêtre était loyal. Dans cet arbre, même les enfants morts très jeunes sont consignés. On apprend ainsi que Huynh Yen, l’aînée de sa fratrie, fut précédée d’une sœur morte très jeune, et que les deux enfants suivants moururent aussi très jeunes, avant la naissance de son frère Gaston Dong en 1939 et de sa petite sœur Ngoc Yen, née en 1940. Ces décès pesèrent probablement sur le climat familial.

En 1972, elle organisa avec son mari Emilio, un périple avec leurs deux filles, en bateau, bus et train, mêlés à la population locale, traversant de nombreux pays jusqu’au Vietnam, pour faire découvrir le monde aux petites bergères avec un budget très limité. En pleine guerre, ils restèrent plusieurs mois à Saigon et à Vũng Tàu, l’ancien Cap Saint-Jacques, auprès de la grande famille. Sa sœur Tạ Ngoc Yen est toujours en vie, je crois. Son frère Gaston Dong est mort aux États-Unis en 2024.

-

- 7/ Si Paul était quelqu’un de torturé, il semble que Ta Huynh-Yen ait été longtemps son bourreau préféré ! Comment décrirais-tu le caractère de ta “tante » ?

Je pense que Paul Cuvelier était un grand mélancolique et même un grand dépressif. Aujourd’hui, on le dirait bipolaire. C’est une intuition. Il devait être plombé par cette neurasthénie. Le ton des lettres de Paul Cuvelier à Huynh Yen était assez ampoulé. On le sentait d’une très grande sensibilité. Un écorché vif ? Ce n’est pas impossible. Peut-être fut elle un peu cruelle avec Paul Cuvelier ?Sans doute fut elle tiraillée entre ses sentiments pour Cuvelier et son attachement à sa famille et à son pays natal, alors en proie à une guerre fratricide, point chaud de la Guerre froide ?Elle avait du tempérament et je doute qu’elle ait été docile. Certainement pas la femme asiatique docile et soumise, fantasme fréquent de certains hommes occidentaux, mais qui ne correspond guère à la réalité. Les femmes vietnamiennes sont plutôt fortes, dans l’ensemble. On dit que le Vietnam des premiers temps fut un matriarcat et que ce sont les envahisseurs chinois qui imposèrent la domination masculine. Je pense avoir brossé plus haut un portrait correspondant à mon ressenti du caractère de Huynh Yen. Cependant, bien qu’elle m’ait fait forte impression lorsque je l’ai rencontrée par deux fois à Paris dans les années 1980, je ne peux pas dire que je l’aie fréquentée autant que je l’aurais souhaité car elle vivait loin dans les Pyrénées. Ma cousine Maya dit ceci :« C’était vraiment elle qui était ambivalente, perdue entre ses deux désirs, entre son amour pour Paul et tout ce qu’impliquait ce mariage : s’installer en Europe, devenir la femme de… Perdre son autonomie et devoir s’occuper de son foyer. Elle rêvait aussi de servir son pays, pour lequel elle aurait voulu lutter de façon plus impliquée, mais où elle craignait d’être reprise dans le carcan familial traditionnel, dont elle n’avait plus l’habitude, ou auquel elle ne s’était jamais vraiment soumise depuis sa petite enfance à Trà Vinh, le bourg de ses ancêtres, son paradis perdu… »

|

|

|

-

- 8/ Les lettres de 1957-58 dévoilent un Paul désirant se marier et fonder un foyer et une Ta Huynh-Yen fuyante. Et dans nos échanges onlines, tu évoquais un refus de la famille pour ce mariage. Comment les mariages avec un non-vietnamien étaient-ils perçus alors ? Existait-il des mariages arrangés au Viet-Nam? Quel aurait-été le motif de refus ? La pression sociale était-elle si forte ?

Dans certaines familles traditionnelles vietnamiennes de cette génération, les mariages mixtes étaient proscrits. Pourtant, dans le clan des Tạ, un des oncles de Huynh Yen, l’oncle N°9, Tạ Trung Nhang (1903-1957), dit « l’oncle magistrat » car il était juge d’instruction, avait épousé une Française, Yvonne Rigault. Mais ce genre d’alliance était exceptionnel. Oui, de nombreux mariages étaient plus ou moins arrangés. Il y avait environ deux cents grandes familles au Vietnam, réparties entre le Nord et le Sud. On se mariait entre gens du même milieu. Le mariage dans la bourgeoisie ayant de fortes retombées économiques, on prenait soin, autant que possible d’éviter les mésalliances. Ma tante s’est clairement insurgée contre cela. Elle n’épousa pas Paul Cuvelier, mais choisit tout de même un Occidental, Emilio Serrulla, et qui plus est, un homme ayant choisi de devenir un berger des Pyrénées. C’était les années 60-70 et le mythe du retour à la terre.

-

- 9/ Début 60, Ta Huynh Yen, qui a rompu avec Paul, prépare un ouvrage à proposer à des éditeurs parisiens : “Notes à l’indigne – montage-esquisse pour un roman-journal ». Il est composé uniquement des lettres de Paul Cuvelier avec les noms propres transformés. Comment comprends-tu cette démarche ? Ta Huynh Yen aurait suivi des cours de Gilles Deleuze. Est-ce vrai ?

Je n’ai pas eu connaissance de ce projet d’ouvrage, ni de son intérêt pour Deleuze. Au secours, Maya !!Réponse de Maya :« Dans les années 1983-1985, je l’ai invitée à venir suivre les cours de Gilles Deleuze à Saint Denis. Il exposait avec fougue et détaillait, avec nombre de descriptions et d’extraits de films, ses deux œuvres philosophiques sur le cinéma : L’Image mouvement et L’Image temps. Et ils ont commencé un échange épistolaire qui s’est poursuivi plusieurs années… »Au fond, je ne suis pas surpris d’apprendre que Huynh Yen avait suivi les cours du philosophe Gilles Deleuze.Avec Foucault, Guattari, Bourdieu, Lacan, Derrida, Habermas, Sartre et d’autres, Deleuze fut de ces intellectuels français – très à gauche – occupant le devant de la scène intellectuelles des trente années de l’après-guerre. Ces trente années de l’après-guerre furent aussi celles où le communisme a atteint l’apogée de sa popularité avec des figures de proue comme Staline, Mao, Ho Chi Minh et Castro. Il fallut attendre 1974, et les révélations contenues dans L’Archipel du goulag d’Alexandre Soljenitsyne, pour que ternisse l’étoile du bloc rouge. Certains de ces intellectuels français s’exportèrent aux États-Unis dans les années soixante, où ils furent les instigateurs de la French Theory. Celle-ci exerça une forte influence au sein des universités américaines des années 60-80 et on dit qu’ils sont les maître-à-penser du mouvement Woke. Tante Huynh Yen avait bien un côté rebelle en elle. Je n’ai pas de don pour la philosophie, et j’ai toujours trouvé cette discipline très absconse. Le jargon philosophique me rebute. Je soupçonne que certaines pensées s’exprimant par des circonvolutions alambiquées sont de potentiels outils de domination. Cependant, je pense que cette opacité, cette complexité, pouvaient plaire à Huynh Yen, car celle-ci était à son aise avec l’ésotérisme et un certain hermétisme. Je pense aussi qu’elle était attirée par le marxisme, comme témoigne sa grande méfiance envers le capitalisme. Cette méfiance s’exprime dans le synopsis d’un scénario qu’elle m’avait confié.

-

- 10/ Huynh Yen s’intéressait au cinéma. Un documentaire sur le Viet-Nam semblait être dans ses projets. As-tu connaissance de ses travaux ou projets ?

Comme je l’ai dit, j’ai encore ma possession un scénario de film écrit de sa main, comptant quatre-vingt pages, scénario qu’elle avait intitulé Vietnam, œil de cyclones. Je ne pense pas que ce soit un documentaire. C’est plutôt une fiction avec un contenu documentaire portant sur la culture et l’histoire du Vietnam qu’elle souhaitait faire connaître. Ce scénario est très soigneusement présenté et il est relié à la manière d’un mémoire universitaire. Sur la couverture, il est indiqué que ce scénario a fait l’objet d’un dépôt à la SACD (N°62406). Il n’est pas daté, mais, à mon avis, il fut très certainement écrit plusieurs années après les voyages que Huynh Yen fit au Vietnam en 1967 et 1972.Voici un extrait du synopsis résumant le film Vietnam, œil de cyclones :« Résumé du film : Situé en septembre 1962, époque charnière de l’histoire du Vietnam (entre la fin de la guerre d’Indochine et le début de la guerre du Vietnam). Le film décrit l’état d’esprit de « paumé » du Dr Lâm à son retour au Vietnam, après un long séjour en France, et le changement dramatique qui survient dans sa vie après une plongée dans le rêve mémoire de son passé où ressurgissent de façon oniro-dramatique les épisodes épiques de la lutte historique du Vietnam et le monde pur et magique de son enfance. Docteur Lâm est une personne en situation d’exil et d’oubli (par rapport à l’histoire de son pays, mais aussi par rapport à sa propre histoire individuelle, et en quête de son être et de son destin. D’où sa dérive du début et son ancrage à la fin. »Au fond, l’histoire proposée par ce scénario est celle d’un médecin vietnamien – le Dr Lâm – formé en France et y exerçant dans les années 50, et qui rentre au pays en 1967, au moment où la guerre atteint des sommets de violence. Les États-Unis sont très engagés aux côtés du régime de Saigon considéré par Huynh Yen comme un État sans grande légitimité. D’abord déboussolé, ayant perdu ses racines après plusieurs années d’exil en Occident, le médecin fait un rêve où il revit l’épopée de la lutte ancestrale du Vietnam contre ses envahisseurs mongols, chinois et plus tard français, mais aussi le paradis perdu de son enfance vietnamienne. Ragaillardi, renforcé dans son patriotisme, le Dr Lâm se convainc que sa place est au pays à soigner le peuple et à s’engager dans la résistance anti-américaine.” Le personnage du Dr Lâm semble assez transparent. Lâm est le prénom du deuxième frère de mon père, né en 1932. Un cousin très proche en âge de Huynh Yen, née elle en 1931. Lâm étudiait l’histoire à l’université catholique de Louvain aux côtés de son frère Điện. Après plusieurs années d’enseignement et de recherche au Vietnam, Lâm partit enseigner sur le campus américain de Yale. Il militait activement contre la guerre du Vietnam et une de ses publications universitaires portait sur les ripostes vietnamiennes aux agressions extérieures au cours des siècles (Truong Bữu Lâm, Patterns of Vietnamese Response To Foreign Intervention (1885-1900). Monograph series n° 11, South East Asia Studies. Yale University, 151 pages, 1967). Son recueil de texte historiques soulignait la constance des résistances vietnamiennes aux tentatives d’invasions étrangères [6]

.

J’ai bien connu mon oncle Lâm à Saigon, puis à Paris à l’époque où j’ai fait la connaissance de tante Huynh Yen. C’était et c’est toujours un homme de gauche. Il a pris sa retraite à Hawaii. C’est lui qui corrigea les textes en vietnamien de mon deuxième roman graphique intitulé Give Peace A Chance (Denoël Graphic, 2015). Nous eûmes souvent des discussions au sujet de la guerre du Vietnam. Il soutenait clairement le FLNSVN (Front National de Libération du Sud-Vietnam) dans sa lutte contre les États-Unis et leurs alliés sud-vietnamiens. Nous différons sur ce point, comme le lecteur de mes autres romans graphiques chez Denoël Graphic pourra le constater : Une si jolie petite guerre – Saigon 1961–63 (2012), puis 40 hommes et 12 fusils – Indochine 1954 (2022).

L’autre personne apparaissant en filigrane derrière le personnage du Dr Lâm était un cousin germain du clan des Tạ, le Dr Tạ Trung Quấc (1928- 2005). Quấc milita pour le Vietminh à Saigon avant de venir faire ses études de médecine à Paris. Une fois médecin anesthésiste, il continua de militer pour le FNLSVN depuis Paris jusqu’à la fin de la guerre. Pour la petite histoire, sa fille Thu Thuỷ fut l’une des trois premières jeunes filles à intégrer l’École Polytechnique en 1972. J’ai bien connu le Dr Quấc. « Il est très droit et honnête, mais un peu boy-scout » disait de lui mon père Khanh (1927-2012), qui estimait que Quấc, comme leur cousin Lý Chanh Trung (1928-2015), s’étaient fourvoyés en accompagnant les communistes dans leur montée vers le pouvoir.En réalité, ni Lâm l’historien, ni Quấc le médecin ne rentrèrent au Vietnam pour s’y installer après la guerre. Comme leur cousine Huynh Yen, ils firent de nombreux voyages au Vietnam, mais restèrent exilés en Occident.Dans son synopsis, Huynh Yen forme le vœu qu’après avoir survécu aux cyclones des deux conflits mondiaux, des guerres d’Indochine et du Vietnam, au drame des boat-people et à l’embargo américain, le Vietnam « surmonte ce cyclone qu’est l’économie de marché, avec tous les graves désordres qu’elle peut entraîner, comme nous pouvons le constater dans les pays de l’Est européen ».Ces propos permettent de dater ce scénario. Il fut écrit après la chute du mur de Berlin en 1989. Entre nous, les cadres dirigeants communistes du Vietnam semblent faire très bon ménage avec le capitalisme rouge …

-

- 11/ Tu fus encouragé par Ta Huynh Yen à suivre ta vocation d’artiste. Quelle était son attitude vis à vis de la bande dessinée? À quel moment t’a-t-elle parlé de Paul Cuvelier et dans quel contexte, privé ou professionnel? Comment parlait-elle du dessin?

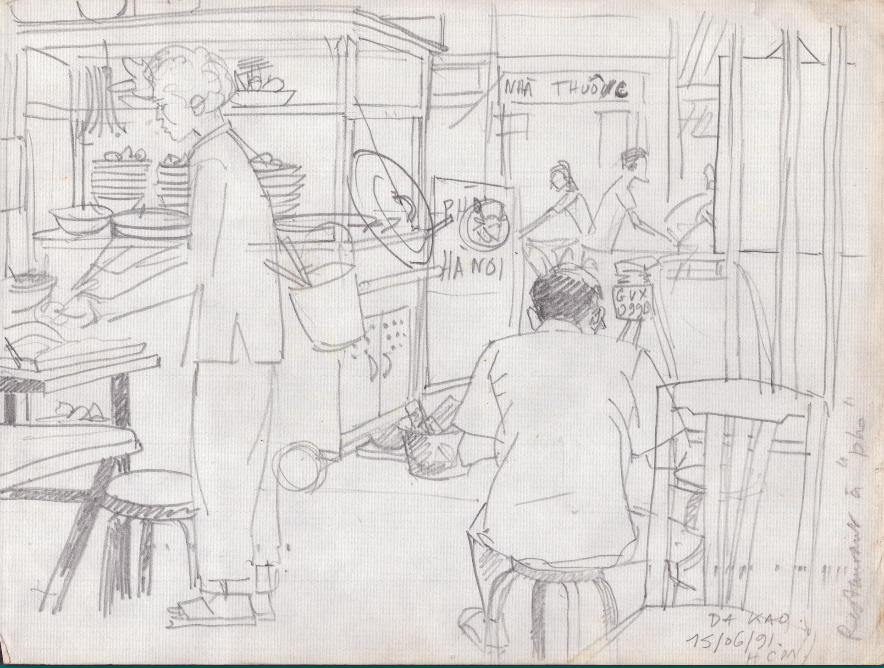

Je pense que le nom de Paul Cuvelier a surgi dès nos premières conversations. Je ne sais plus si c’est elle qui m’avait offert l’album de Philippe Goddin sur Paul Cuvelier. C’est fort possible. Je connaissais très peu la bande dessinée, ayant grandi, essentiellement en Angleterre, où ce genre était très limité et n’avait en tout cas pas du tout le même rayonnement qu’en France ou en Belgique. Je ne me souviens pas avoir eu avec elle de discussions techniques à propos de la bande dessinée. En revanche, après la sortie de mon premier album BD en couleur – Le Dragon de bambou, scénario de Francis Leroi, Albin-Michel BD, 1991 -, jugeant que j’avais fait des erreurs dans certains dessins dues à ma connaissance insuffisante du Vietnam, je me souviens qu’elle m’avait fait la réflexion suivante : -« Il est grand temps que tu ailles traîner tes guêtres au Vietnam ! »Extrait “le dragon de bambou”. Elle avait observé, notamment, que sur la page de garde montrant une grande scène de rue, j’avais dessiné des marchandes ambulantes accroupies sur une natte posée à même le trottoir. Elle m’avait fait remarquer qu’on ne pose jamais une nappe sur le trottoir gras et sale. On s’accroupit, mais on ne pose pas les fesses au sol. Celles-ci s’appuient à la rigueur sur le balancier, le fléau, de la palanque. J’ai écouté ses conseils, et en juin 1991, j’ai fait mon premier voyage de retour au Vietnam, où je fus accueilli par l’oncle Lý Chanh Trung, professeur de philo à la faculté de Saigon, alors membre du Front de la Patrie et député à l’Assemblée Nationale. Oncle Trung était le chef de file des cousines et cousins du clan ayant choisi d’être des compagnons de route des communistes vietnamiens.

-

- 12/ Tu es aussi auteur, quel regard portes-tu sur les créations de Paul Cuvelier ?

Je n’ai pas lu les BD de Paul Cuvelier. Je lis très peu de BD. Je lis essentiellement des ouvrages documentaires pour alimenter mon travail d’auteur et peine à me tenir au courant des nouvelles parutions. Je pense que Cuvelier fut desservi par son talent pour un dessin un tantinet académique. C’est ce que semblait dire Hergé, qui, moins virtuose, fut obligé de simplifier et de styliser son trait avec le succès que l’on sait.

-

- 13/ Huynh Yen avait un côté un peu hippy, non ?

Clairement ! En 1961, elle rencontra le jeune Emilio Serrulla, fils de réfugiés : son père espagnol anti franquiste et sa mère juive de Kiev dont le père avait été directeur des chemins de fer d’Ukraine s’étaient connus au camp d’internement de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle donna naissance à Maya tandis que son futur mari faisait ses deux ans de service en Algérie. Ils furent des adeptes du mouvement écologique précurseur d’un certain nombre de chercheurs tel Pierre Rabhi. Cet homme prônait le retour à la terre et la sobriété pour préserver les ressources naturelles et le climat en tournant le dos à la société de consommation. Emilio se forma comme berger à la Bergerie royale de Rambouillet. Huynh Yen, tout en travaillant comme remplaçante en pharmacie, étudiait les plantes. Ils vécurent avec leurs deux petites filles Maya et Shakti entre Paris, l’Ardèche, la Camargue et les Pyrénées. Ce n’est qu’après leur séparation en 1982 que Huynh Yen choisit de s’installer avec sa fille cadette à Salvezines au-dessus du château cathare de Puylaurens dans les Pyrénées. Ma tante Huynh Yen fut une « branchée » de l’époque – les années soixante et soixante-dix – et elle en adopta la pensée et le mode de vie. En Occident, on assista dans années 60 et 70 à l’apogée de la contre-culture pop. En France, il y eut en plus la révolution culturelle de mai 68, un séisme politique, dont l’un des déclencheurs fut l’opposition de la jeunesse à la guerre du Vietnam. À cette époque, les hippies étaient opposés à la société de consommation. Ils étaient hostiles à l’école classique. Ils étaient contre l’église, l’armée et les institutions traditionnelles, et bien entendu opposés à la présence américaine au Vietnam. L’Amérique du Nord était déjà pour eux le « grand Satan ».Pour finir, avant de juger Huynh Yen, il ne faut jamais oublier que les Vietnamiens de sa génération et de la précédente – riches ou pauvres – n’ont pas eu une vie facile. Ils ont connu la conquête et la domination coloniale, l’occupation japonaise et la Deuxième guerre mondiale, puis deux violentes guerres civiles d’indépendance, suivies de conflits frontaliers avec le Cambodge puis avec la Chine. Ils ont connu l’exil, l’exode, le déclassement, l’apprentissage de nouvelles cultures, la perte d’identité… Rien ne fut simple.Les Vietnamiens furent toujours « dans l’œil des cyclones ».Marcelino Truong, Saint-Malo, 13/11/2024.

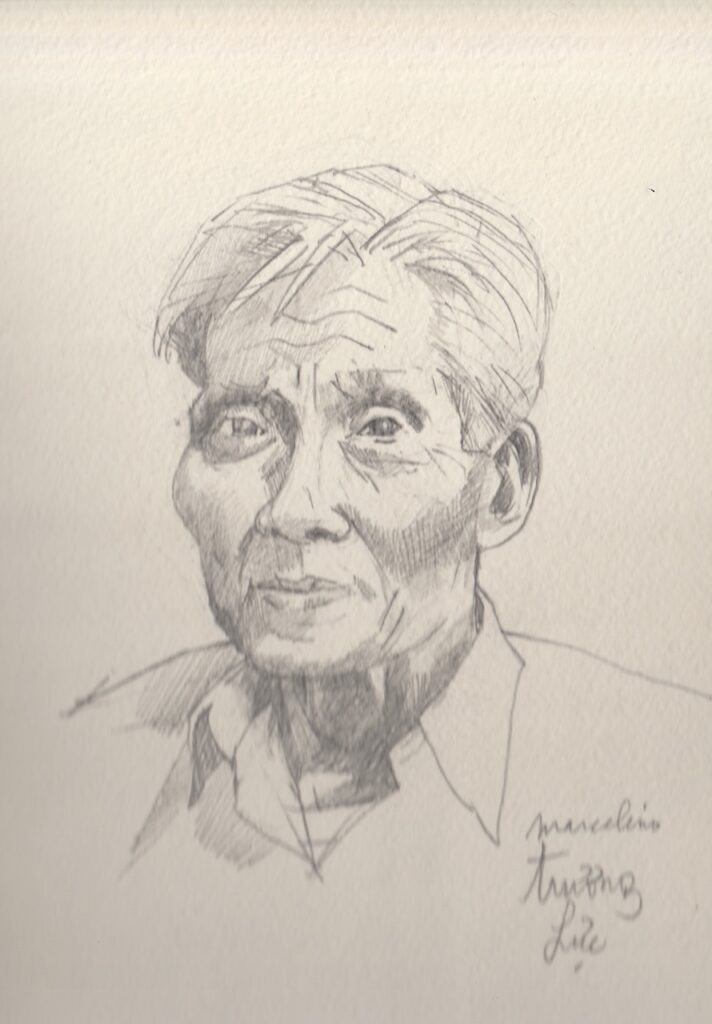

[1] Au sujet de Marcelino Truong :

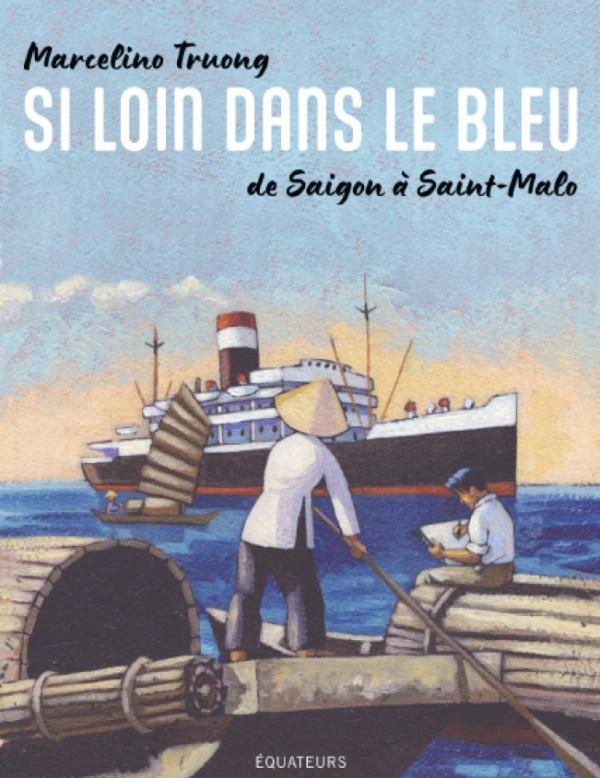

Peintre et illustrateur français, né en 1957 d’un père diplomate vietnamien et d’une mère française, Marcelino Truong (Truong Lực) vit un pied en Occident et l’autre en Orient. Après une enfance aux quatre coins du monde et des études à Paris, dont il sort diplômé de Sciences po et agrégé d’anglais, c’est à 25 ans qu’il se lance dans la bohème artistique. Pendant trente ans Truong apprend le métier en autodidacte dans l’édition et la presse, puis il se lance dans la réalisation de trois œuvres de maturité, trois BD portant sur les conflits du Vietnam au XXe siècle. Il signe d’abord un diptyque historico-familial racontant la guerre du Vietnam avec “Une si jolie petite guerre- Saigon 1961-63”, suivi de “Give Peace A Chance- Londres 1963-1975”, parus chez Denoël Graphic en 2012 et 2015. Son dernier roman graphique, “40 HOMMES ET 12 FUSILS- Indochine 1954” (Denoël Graphic, 2022) est une fiction à la fois épique et intimiste, retraçant le périple d’un jeune artiste-peintre vietnamien durant la guerre d’Indochine, enrôlé dans l’Armée Populaire de l’Oncle Hồ, et qui doit mettre son pinceau au service de l’effort de guerre et d’une propagande omniprésente. En 2024, Marcelino Truong publie aux éditions des Équateurs un récit autobiographique illustré intitulé “Si loin dans le bleu”.

[2] le premier ouvrage de Marcelino Truong “In bluer skies” est édité par les frères Pasamonik, Daniel et Didier, dans la collection “Atomium” de MAGIC STRIP en 1985. Les deux frères avaient été les éditeurs du 1er livre de Philippe Goddin “Paul Cuvelier- l’Aventure Artistique” en 1981.)

[3] Précisions de Marcelino: L’UEVF était une organisation estudiantine pro Vietminh, puis après 1954, pro Hà Nội et Front National de Libération du Sud Việt Nam (le FNLSVN)

[4] L’auteur, Win Yen, astrologue sino-vietnamien livre dans ce manuel à but essentiellement pratique non seulement les caractéristiques générales des années, des signes astrologiques chinois et des cosignes luni-solaires, mais aussi les méthodes les plus commodes pour l’établissement des horoscopes natal et prévisionnel ainsi que les éléments pour leur interprétation dans tous les domaines de l’existence, par décade, année, mois, jour et heure, dans le but de permettre à tout un chacun une meilleur connaissance de soi-même, de ses enfants et des autres afin de mieux modeler le destin en fonction des prévisions pour un excellent parcours de vie.

[5] Dans les années 80, Ta Huynh-Yen travaillait, en dialogue avec Philippe Goddin sur deux projets concernant l’artiste Paul Cuvelier, “La Symphonie Inachevée” et, un volet sur les œuvres érotiques, “la Traversée des Ténèbres”, projet qui semble changer en un nouveau titre de travail: “P.C.: face cachée (recto-verso) puis, en 1988, “le péché de la volupté ” (tendance érotique) et “La Volupté du péché” (tendance sado-perverse) (sources archives Philippe Goddin).

[6] Voir une recension de l’historien Pierre Brocheux dans la revue Persée :

https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_1971_num_58_1_5111)