Benoît Boelens, récemment disparu, figure parmi les personnes qui ont partagé – un temps – le quotidien de Paul Cuvelier. Son témoignage est donc particulièrement précieux. Au début des années 60, jeune auteur et dessinateur d’origine gantoise, il fut le collaborateur direct de Paul, réalisant le lettrage et le coloriage de plusieurs de ses albums de BD. Il fut également l’auteur du scénario de « Wapi et le triangle d’or » (sous le nom de Benoi).

Longtemps après, Benoît prit part à la constitution de la Fondation Paul Cuvelier.

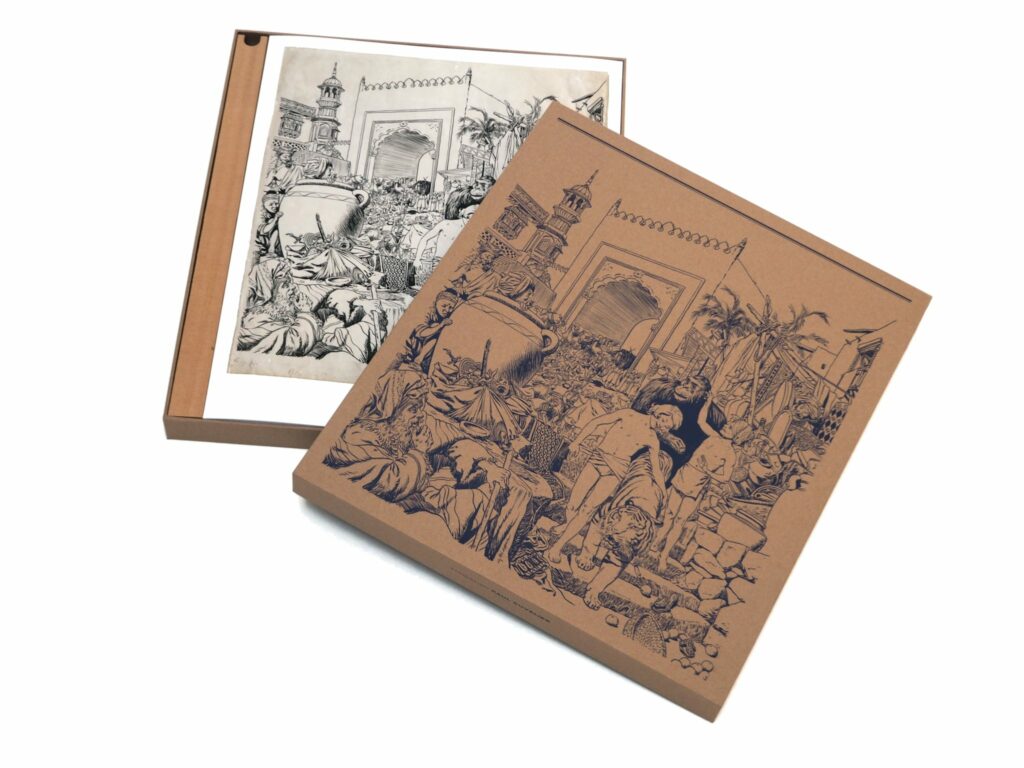

En 2016, parut le ‘Coffret Corentin’, contenant les fac-similés de l’ensemble des planches restaurées des premières aventures de Corentin (Voir l’article à ce sujet sur notre site). Parut également une nouvelle édition de l’album, pour laquelle Benoît réalisa l’adaptation du texte original. Il écrivit aussi – sous le nom de Benedictus Boélan – une présentation qu’il tenait absolument à insérer dans le coffret, “comme un objet qu’une personne aimerait placer dans le cercueil d’une personne aimée …”. Ce long texte, intitulé ‘Réinventer la Vie’ ne fut pas retenu par les concepteurs du projet. Benoît n’hésitait pas y à comparer la Bande Dessinée de Paul Cuvelier au plafond de la Sixtine de Michel-Ange. Il y présentait d’une manière extensive, les différentes sources d’inspiration de l’œuvre : romanesques, graphiques, cinématographiques, … et décrivait les principes qui avaient guidé les restaurateurs, dans les aspects de lettrage, couleurs, respect de l’original …

Nous reproduisons ci-dessous la première partie de ce texte inédit. L’iconographie a été ajoutée par nous.

REINVENTER LA VIE

Né à Lens sur Dendre (Belgique) en 1923, Paul Cuvelier est âgé de vingt-deux ans lorsqu’il met en chantier dans l’immédiat après-guerre un chef-d’œuvre de la Bande dessinée :

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES

DE CORENTIN FELDOE

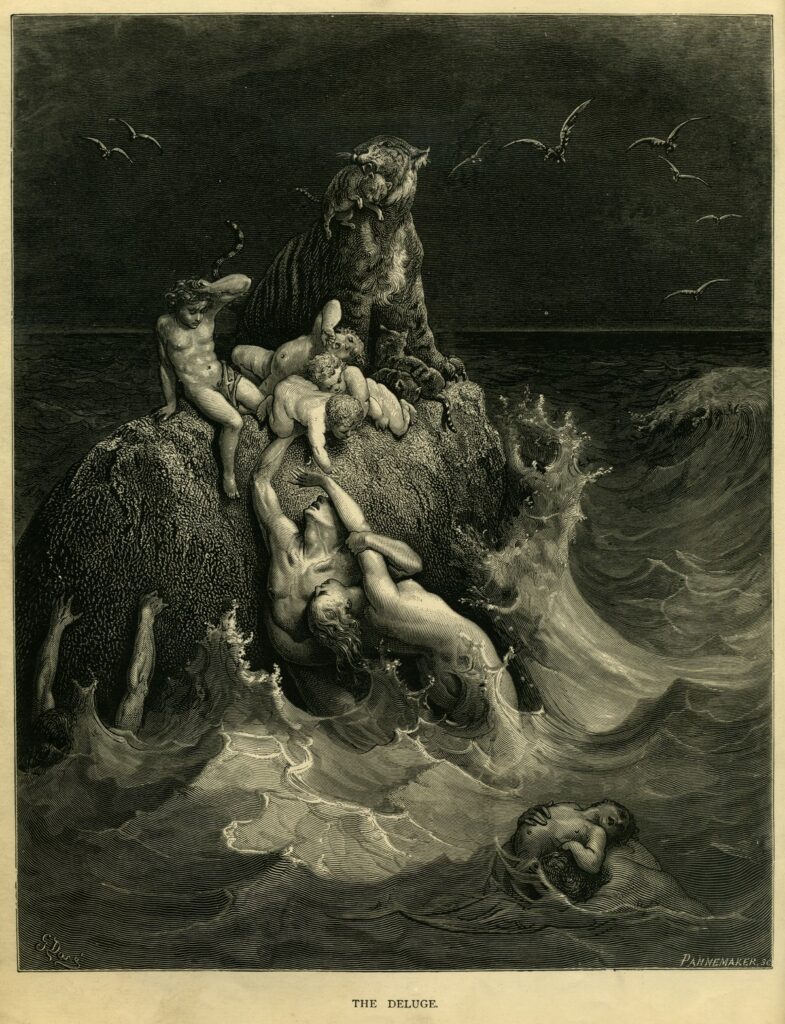

Ici la B.D., trop souvent dénigrée, s’élève du premier coup au niveau du ‘Grand Art’. Admirateur d’Ingres et de Delacroix qu’il rêve d’égaler, voire même de surpasser….le jeune artiste se laisse séduire par la dramaturgie romantique de Gustave Doré, et apprécie aussi bien la technicité fulgurante et novatrice du cartooniste américain Alex Raymond….à qui il empruntera d’ailleurs, à l’instar d’Edgar Jacobs, le principe de la verticalité des cases, parfaitement adaptée à la mise en valeur du corps humain.

Il n’y a sans doute rien de désobligeant à dire que Paul Cuvelier fut aussi, et peut-être avant tout un grand illustrateur ; tout en maniant le crayon ou la plume, il avait besoin de raconter une histoire. Comme d’autres artistes figuratifs avant lui, Paul Cuvelier trouvera dans l’imagerie, et dans la Bande dessinée en particulier un terrain de prédilection. Précoce et autodidacte, l’artiste développera presque aussitôt son propre style, à vrai dire inimitable, et deviendra un maître du Noir et blanc.

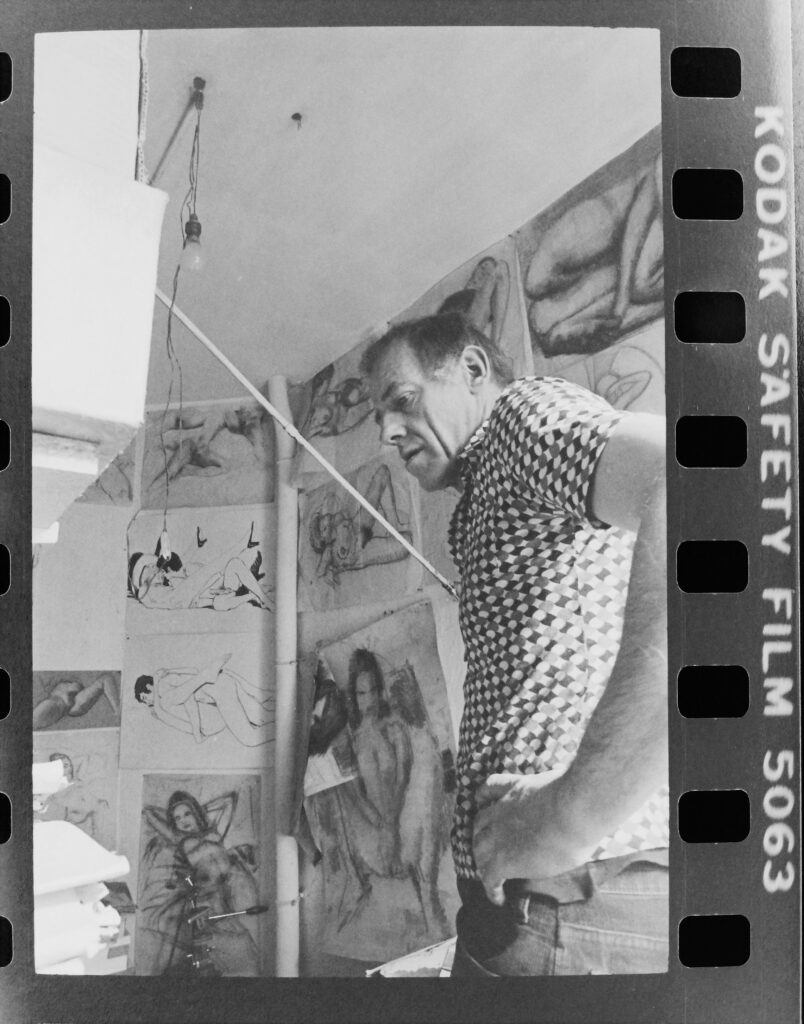

“Ceux qui eurent le privilège de fréquenter Paul Cuvelier dans l’intimité de l’atelier se souviendront de ses stationnements debout dans quelque coin de la pièce, s’appuyant au radiateur ou au châssis de fenêtre, d’où il avait l’air de vous prendre en faute. Il vous scannait le cuir de ses coups d’œil filetés, dressant en quelques secondes interminables le bilan de vos délabrements. Après quoi vous vous retrouviez comme dévalisé. Le temps de se refaire. il était trop tard : le maître venait d’achever le constat des outrages dont votre nature s’affligeait. Il avait fait le tour de vos moindres flétrissures, de vos affaissements les plus ingrats, du sinistre total de votre état d’enfance, laissant le corps affranchi, amidonné de maturité et de déchéances adultes.” [1]

Paul Cuvelier c’était d’abord ce regard — quelquefois accablant. L’artiste scrutait la vie avant de la réinventer, et la vie n’avait qu’a bien se tenir… Dans son roman : Les Faux-monnayeurs, André Gide fera dire au vieux La Pérouse : « Si l’on pouvait recouvrer l’intransigeance de la jeunesse, ce dont on s’indignerait le plus c’est de ce qu’on est devenu…»

Très tôt dans sa trop courte vie, Paul Cuvelier mettra en œuvre cette ‘intransigeance’ dont parle Gide, cette extrême exigence dont il ne se départira jamais. Dans l’atelier, il y avait ce mot qui revenait sans cesse, celui de ‘complaisance’— ce que surtout il fallait éviter de faire… Un autre terme suivait presque aussitôt, plus sévère, plus contraignant : pas d’art sans rigueur !

Au bout d’une carrière brutalement interrompue, l’artiste surdoué, tout en échappant à la sécheresse académique, aura su ne pas céder aux complaisances graphiques, aux virtuosités gratuites, aux effets faciles.

C’est en cultivant cette disposition innée, en perfectionnant sans arrêt ses capacités et sans se laisser contaminer, que le jeune artiste verra naître entre ses mains, prendre forme entre ses doigts ce chef-d’œuvre de l’Art, dont on n’a jusqu’à présent pas vraiment perçu toute la portée :

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES

DE CORENTIN FELDOE

« J’en tiens, écrivait encore André Gide dans l’un de ses Cahiers, pour le paradoxe d’Oscar Wilde : La nature imite l’art ; et la règle de l’artiste doit être, non pas de s’en tenir aux propositions de la nature, mais de ne lui proposer rien qu’elle ne puisse, qu’elle ne doive bientôt imiter. »

Fils d’un médecin de village, troisième de sept enfants, confiné dans un univers de piété et de morale chrétienne, le jeune Paul s’intéresse aux images de la Bible illustrée par Doré, copie les planches anatomiques dans les bouquins de médecine, et ne manque aucune occasion pour s’en aller explorer le cadre rural et champêtre où la nombreuse famille se trouve implantée !

Mais si le jeune garçon aime observer dans les champs les chevaux de labour … c’est la plastique du corps humain dans ses multiples activités qui, plus que tout, le fascine. Et rien a ses yeux, jamais plus, ne pourra égaler : la NATURE !

A peine sorti de l’enfance, Paul Cuvelier s’avère spectaculairement inspiré. Un destin à saisir… mais aussi un joug à porter. Intègre et sans artifices, l’artiste ne sera jamais pris en défaut. L’Art sera sa condition de vie, sa manière d’être et de dire, son souffle de vie.

En quête d’un monde idéalement beau et libre, éternel insatisfait, Paul fera partie de cette race de créateurs qui produiront d’emblée et presque d’instinct une œuvre accomplie, et qui passeront le restant de leurs jours à se remettre en question. Comme le grand Michel-Ange lui-même, Paul Cuvelier laissera derrière lui une œuvre majeure — en partie inaboutie.

Michel-Ange, qui se voulait sculpteur avant tout, a-t-il compromis son immense talent en réalisant cette giga B.D. qui orne le plafond de la Chapelle Sixtine, où il nous a dépeint, en vingt-sept cases, les mésaventures d’un certain Adam et de sa progéniture ?

Trop souvent nous avons entendu dire que Paul, avec ses stupéfiantes capacités, s’était trouvé égaré dans la B.D., qu’il s’était mis au ban du monde de l’Art ! Tout récemment encore la Bande dessinée, scrupuleusement ignorée par les ‘spécialistes’, n’avait pas sa place sur le marché de |’Art : une fois publiée, une planche de B.D. ne valait plus rien. Un Wildenstein n’y aurait ramassé que de la menue monnaie !

Commandités l’un et l’autre pour propager la Bonne Parole… Michelangelo Buonarroti et Paul Cuvelier sauront mettre a profit cette circonstance suspecte pour créer un chef-d’œuvre inégalé.

Toutes proportions gardées,

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES

DE CORENTIN FELDOE

ne sont-elles pas la Sixtine de Paul Cuvelier ?

EN SAVOIR PLUS

De prime abord, nous sommes en droit de nous poser un certain nombre de questions :

– Pourquoi cette édition en fac-similé ?

– Fallait-il ‘ne pas toucher’ aux planches originales ?

– Comment avons-nous procédé ?

L’œuvre majeure, proprement mythique de Paul Cuvelier :

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES

DE CORENTIN FELDOE

mieux connue sous le titre : L’EXTRAORDINAIRE ODYSSEE DE CORENTIN FELDOE , telle qu’elle fut publiée peu après la fin de la guerre dans l’hebdomadaire Tintin (septembre 1946), ou plus simplement : LES AVENTURES DE CORENTIN… avait subi un certain nombre d’altérations qui avaient fini par en dénaturer autant l’aspect que l’esprit.

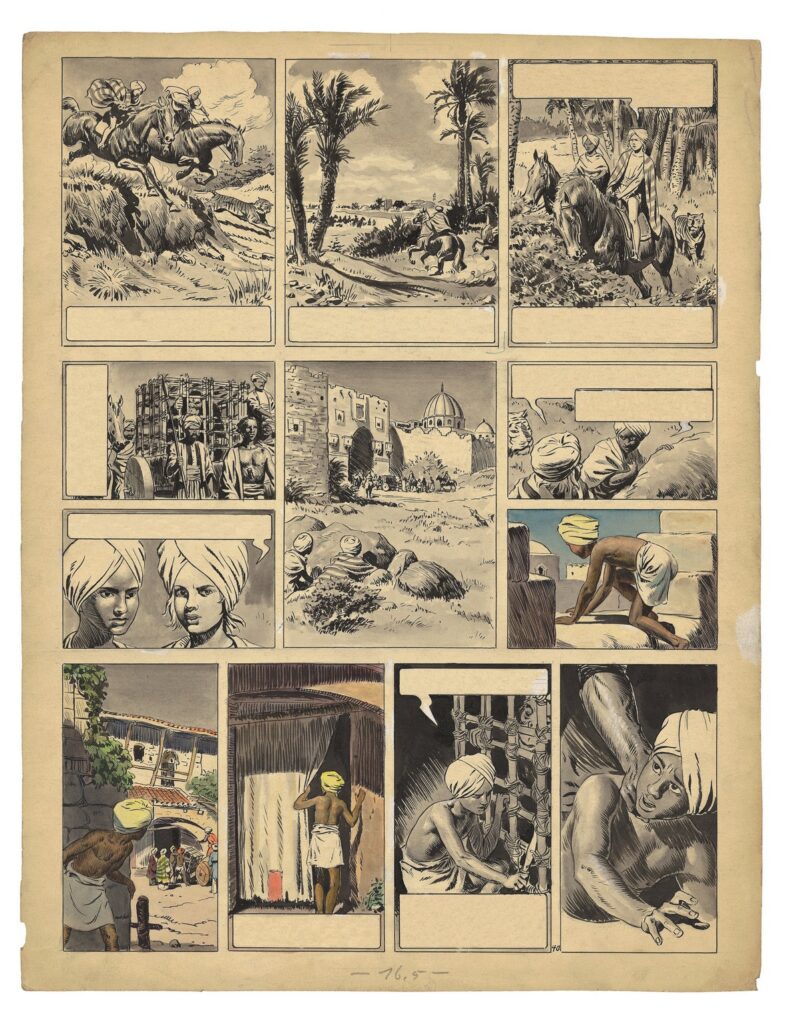

Au gré des éditions successives (en album), les éditeurs, pour des raisons dites ‘commerciales’, ayant pris la fâcheuse initiative de remplacer les lavis noir et blanc, savamment élaborés, par des couleurs ‘publicitaires’ saturées, étaient parvenus à ruiner le subtil chef-d’œuvre d’un dessinateur de génie.

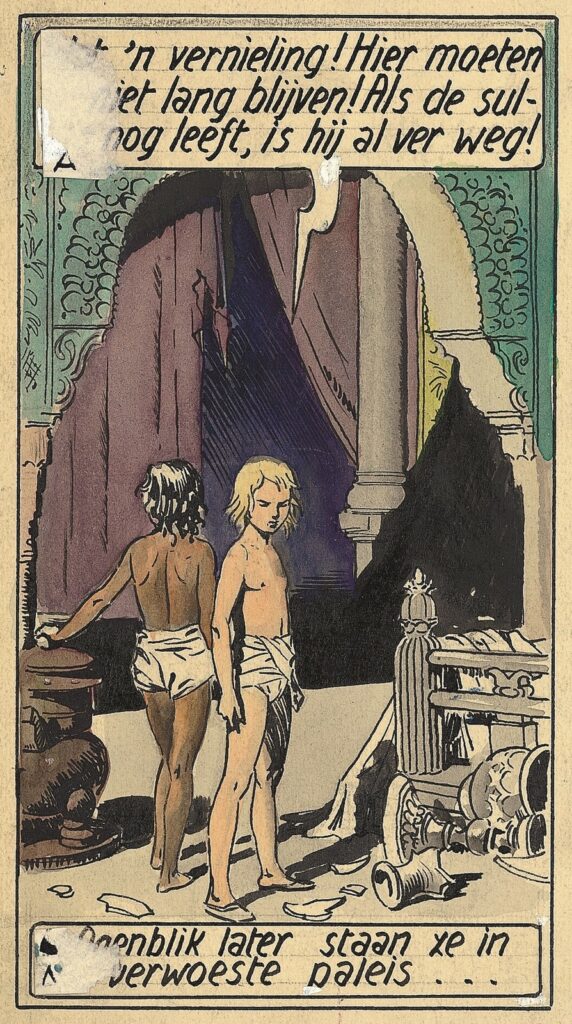

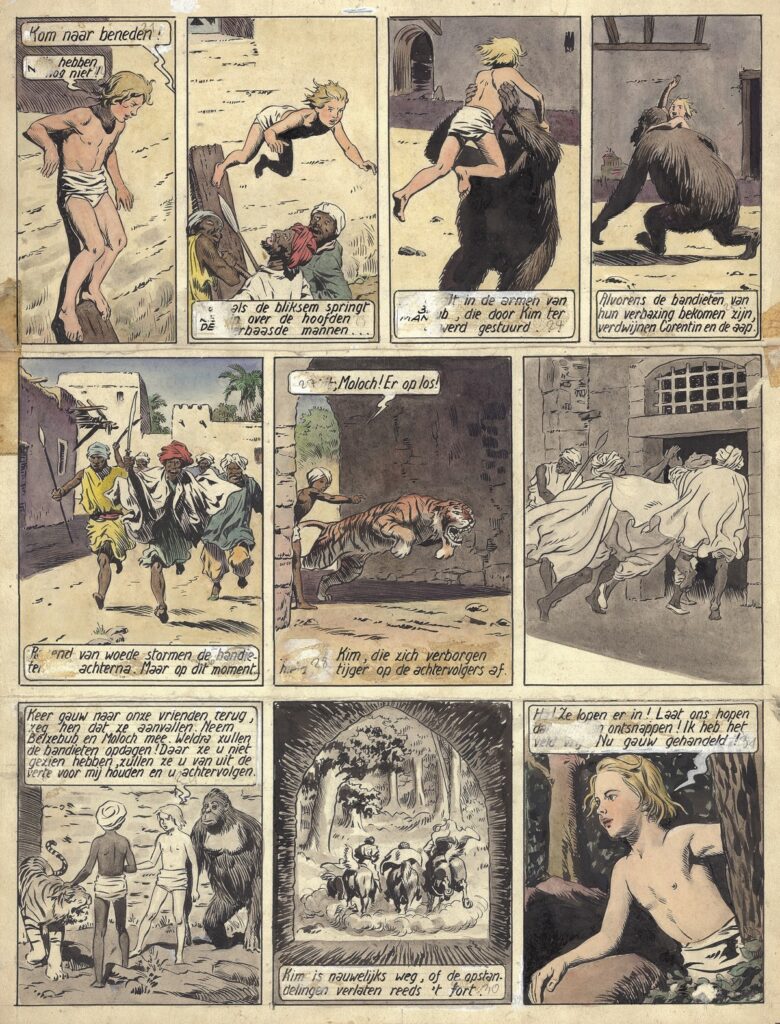

D’autre part, l’album ayant été diffusé dans divers pays, les textes traduits en plusieurs langues, d’abord collés dans l’espace réduit des cartouches et des phylactères, remplacés une première fois, pour l’édition en néerlandais, par des textes tracés à même les planches originales ( ! ) et remplacés plus tard par d’autres, sommairement calibrés sur des languettes de papier et collées une fois de plus sur les planches, pour être ensuite décollées ou arrachées à nouveau… il faut comprendre que le papier autant que les dessins eux-mêmes avaient subi d’irréversibles dommages.

Le principe de restauration d’une œuvre d’art consiste à rétablir celle-ci dans l’esprit et l’apparence où l’artiste nous l’a laissée. Nous publions ici l’ensemble des soixante-quatre planches, comme nous les avions retrouvées dans l’atelier bruxellois de l’artiste, débarrassées toutefois des collages et des diverses salissures liées aux impératifs de l’édition (traces de bic et de scotch…), ou occasionnées par la fougue créatrice autant que par l’inattention (voire le désarroi) du créateur lui-même (taches d’encre, de térébenthine, de café, etc.)

Les travaux de restauration ont été effectués non pas sur papier mais sur écran (numériquement), les planches ayant été d’abord scannées en (très) haute résolution (4500 x 6000 pixels, 300 dpi), ce qui a permis d’intervenir dans les moindres détails sans toucher aux originaux, et donc en préservant tout ce qui est de la main de l’artiste !

Un premier album en grand format vit ainsi le jour [2] , où nous nous étions efforcés de retrouver, aussi fidèlement que possible, les qualités intrinsèques des dessins originaux. Mais il est vain de vouloir traduire d’une manière ou d’une autre la transparence des lavis ou la densité des contrastes tels que l’auteur les avait conçus, ou même réussir à égaler la spécificité d’une impression (hélio), telle que nous pouvons la retrouver, aujourd’hui encore, sur les pages jaunies des journaux Tintin de l’époque. Seule une édition en fac-similé, à l’échelle des dessins originaux, pouvait combler un maximum de lacunes.

LE ROSE ET LE NOIR

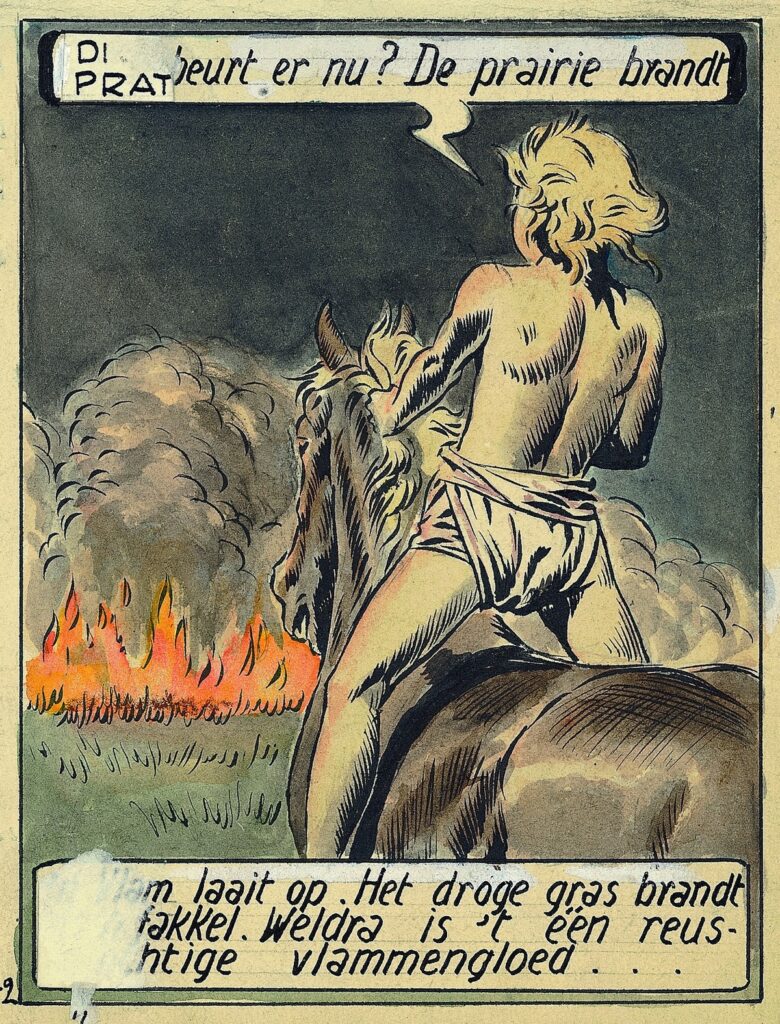

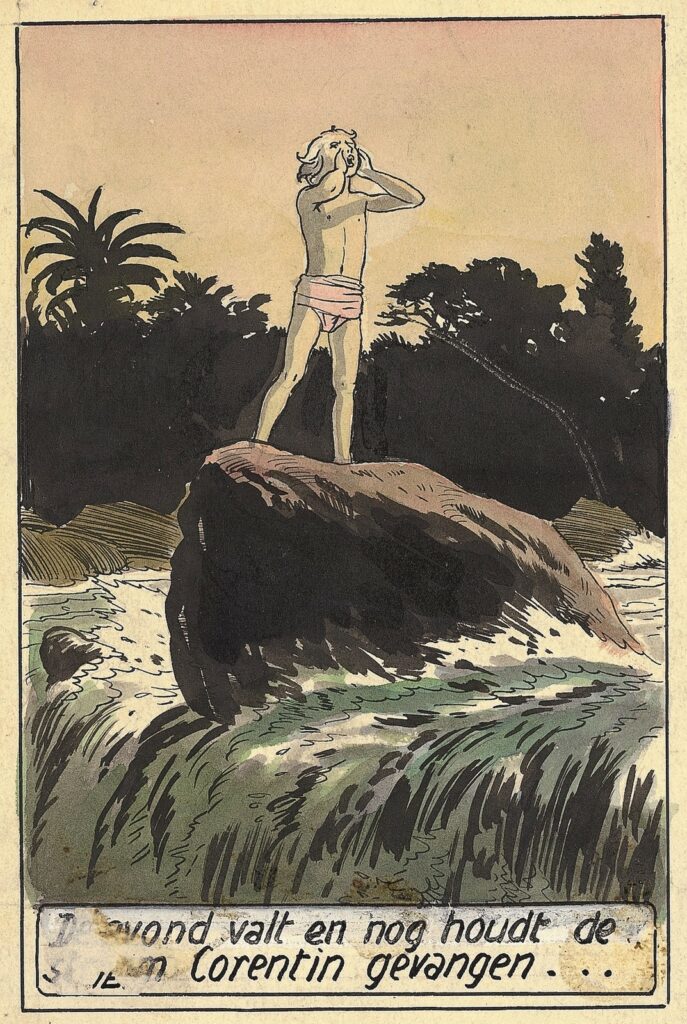

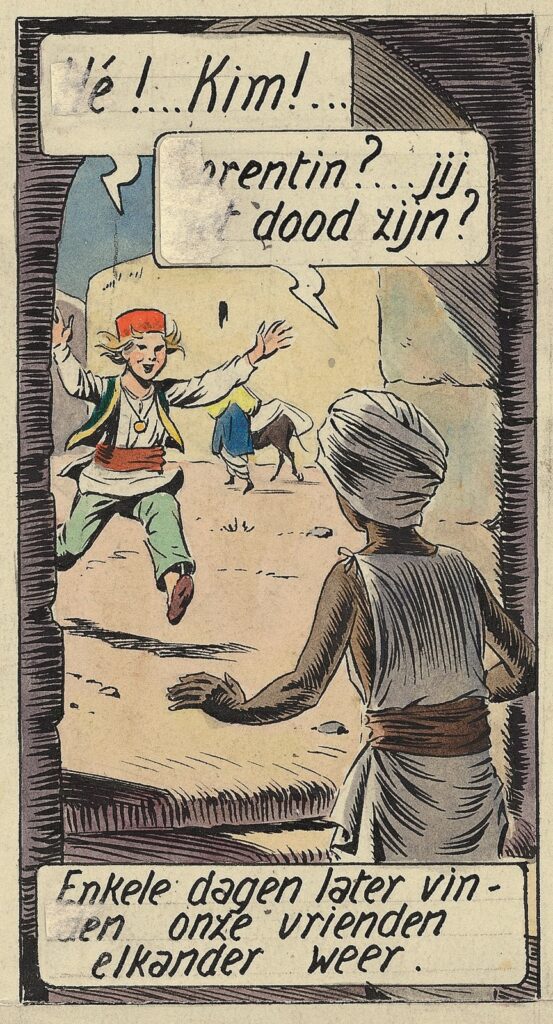

– En y regardant de plus près, vous pouvez constater qu’un certain nombre de cases ont été coloriées.

– Comment expliquer cela ?

– Pourquoi n’avons-nous pas privilégié la cohérence en reproduisant ces cases en noir et blanc, telles qu’elles ont paru à l’origine dans le journal Tintin, ou dans notre récente réédition ?

Les cases, de toute évidence mises en couleurs par l’artiste lui-même, qu’on le veuille ou non font désormais partie intégrante de l’œuvre originale. Considérant ces interventions comme un work in progress, et partant du principe qu’il ne faut ‘toucher à rien’ (de ce qui est de la main de l’artiste), nous avons décidé de publier les planches dans l’état où Paul nous les a laissées.

De son propre aveu Paul Cuvelier ne se sentait que peu d’attirance pour la couleur… Lors d’une des rares interviews accordées par l’artiste, notamment à Numa Sadoul en 1973, l’artiste déclarait :

« Je travaille tout seul, sauf pour la couleur où je ne me sens pas de compétences (…). La couleur ne m’inspire pas (…). La couleur échappe à l’appréhension intelligente, à l’analyse raisonnée. Elle est une autre forme de sensibilité instinctive, qui n’est pas de mon ressort. Je ne la dominerai que par l’étude directe et l’affinement du goût mais je n’y serai jamais vraiment créateur. C’est pourquoi je me décharge si volontiers du travail de coloriage de mes planches (…). Je n’ai pas le sens de la couleur, qui est un sens d’instinct. Je ne suis pas coloriste : le noir et blanc est mon univers de prédilection. » [3]

Mais Paul Cuvelier était-il pleinement conscient de ses prodigieuses capacités ? Et faut-il qu’un artiste dise vrai lorsqu’il s’agit de cerner et d’apprivoiser ses propres et insondables ambiguïtés ?

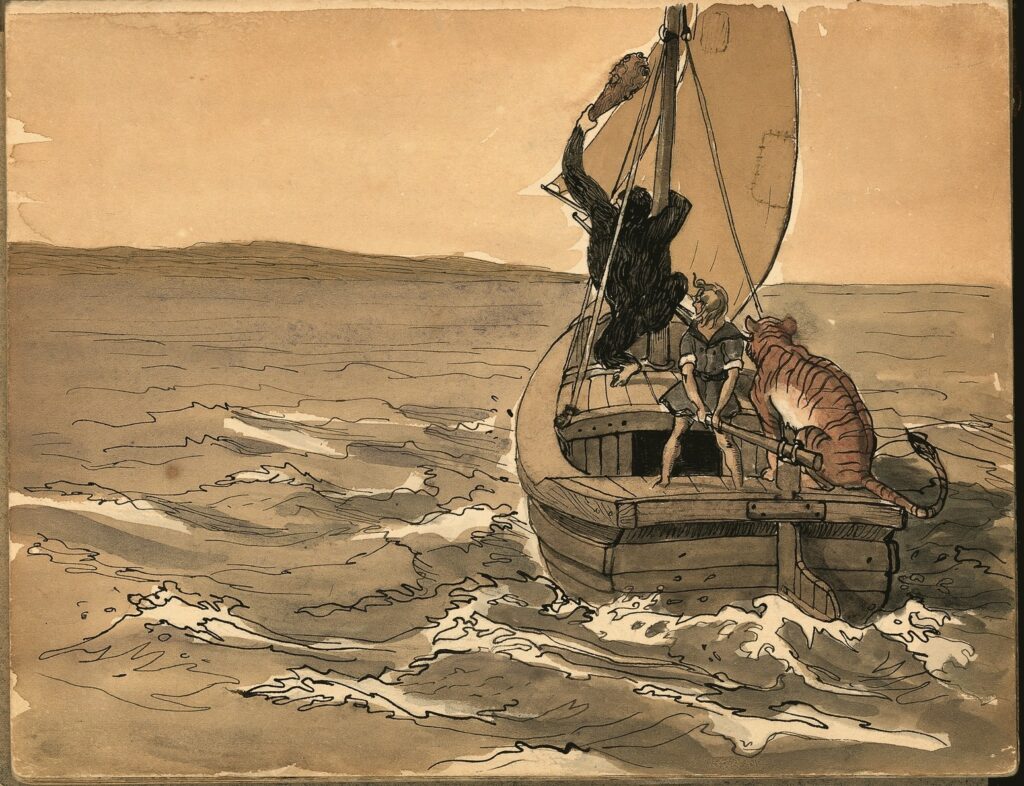

Vous trouverez, joint au présent coffret (également en fac-similé), un cahier de huit pages contenant une série d’illustrations peintes à l’aquarelle, que Paul, pour divertir ses deux jeunes frères Michel et Amédée, réalisa à l’âge de vingt ans ! Premières moutures des Aventures de Corentin, ces petits tableaux enchanteurs teintés d’Orientalisme, n’offrent-ils pas un démenti flagrant aux modestes allégations de l’artiste ?

Et donc : – pour quelles raisons mystérieuses, à quel moment et dans quelles circonstances Paul a-t-il tenu à ‘coloriser’ — à même les planches et dans le désordre — un certain nombre de cases (vingt-deux au total) d’une œuvre majeure, achevée et aboutie ? – Pourquoi a-t-il délibérément ruiné la belle harmonie de sa première série de planches en noir et blanc ? Nous n’en saurons jamais rien, mais il est permis d’avancer quelques hypothèses…

Il est bon de se rappeler que le premier album de Corentin ne verra le jour qu’en automne 1950, et les planches originales datent de 1946/47 ! Et ce ne sera pas avant mai 1949 que nous aurons les premières livraisons de CORENTIN CHEZ LES PEAUX-ROUGES — cette fois donc en couleurs, du moins dans les pages du journal.

Il va de soi que le coloriage des cases n’a pu être effectué qu’après le retour des planches dans l’atelier (l’artiste récupérant ses planches en vrac, après plusieurs semaines voire plusieurs mois…), et avant la publication en noir et blanc de l’album (1950), où l’on peut constater que l’imprimeur eut un gros souci avec les cases déjà coloriées (alors qu’il s’agissait de créer de nouveaux clichés en les adaptant au format, légèrement inférieur, de l’album).

Or il se fait que quelques-unes des cases coloriées semblent annoncer le CORENTIN CHEZ LES PEAUX-ROUGES ! Qu’il nous suffise de comparer (pour les heureux possesseurs de ce trésor) les planches 14 et 15 ou 44 et 45 dans le journal Tintin de l’époque (en noir et blanc dans l’album !) avec la planche 59 du présent coffret, ou Corentin apparaît à demi dénudé et rose comme un porcelet… et où il pouvait s’agir en l’occurrence de trouver une teinte appropriée pour ce ‘Corentin nouveau’, américain et dépoitraillé… Dans le cas de la planche 40 (cases 8, 9 et 10) par ailleurs, c’est l’épiderme assez sombre de Kim qui semble cette fois interpeller l’artiste, peut-être par rapport à la couleur bistre et burinée de la peau des Indiens.

Il apparaît d’autre part que ce ne sont pas seulement les carnations respectives de nos deux jeunes protagonistes qui préoccupent le dessinateur… Paul cherche apparemment la meilleure façon de ‘rendre’ la couleur des flammes d’un foyer (pl. 42, case 11) aussi bien que celle de l’eau d’une cascade (pl. 45, case 1). Il faut signaler encore un crocodile vert pistache se glissant dans l’eau savonneuse d’un marigot, d’une teinte presque suave (pl. 53, case 4) et quelques rares décors et costumes aux coloris délicats (pl. 22, case 6 ; pl. 35, case 5).

Paul, comme beaucoup d’artistes, avait besoin d’œuvrer dans l’urgence. Il résulte de l’ensemble des précédentes remarques que l’artiste n’a (sans doute) pas colorié au hasard l’une ou l’autre case pour son seul plaisir, mais parce que certaines circonstances, vraisemblablement liées à un projet donné, l’ont amené à s’engager sur ce terrain aventureux.

BENEDICTUS BOELAN

A suivre …

[1] Benoit Boelens : Paul Cuvelier ou les Yeux de l’Enfance, dans la publication : “Mais que se passe-t-il au Collège Ste Marie ?” à l’occasion de l’exposition Paul Cuvelier, à Mouscron, en mai 1994.

[2] Paul Cuvelier : “Les Aventures Extraordinaires de Corentin Feldoé”. Editions La Crypte Tonique, Bruxelles, 2014. Direction : Philippe Capart ; restauration des planches : Hugues Dentier ; adaptation des textes : Benedictus Boélan ; lettrage : Nadine Scolas & Alec Séverin ; impression : Jan De Meester.

[3] Paul Cuvelier, interview en présence de Numa Sadoul et de Jacques Glénat : Les Cahiers de la Bande dessinée n° 8, 2ème année, 3ème trimestre 1973 ; Paul Cuvelier, idem, texte corrigé : Paul Cuvelier illustrations, éditions Jacques Glénat, Grenoble, septembre 1973.